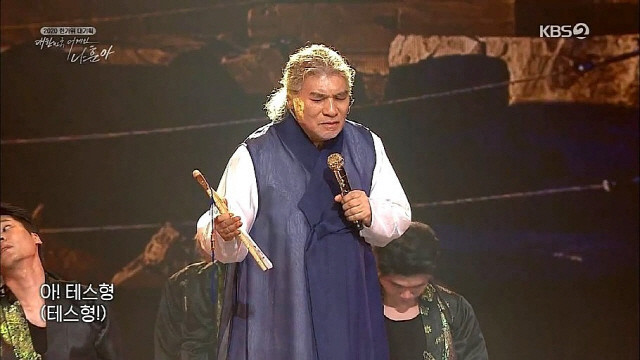

테스 형의 주제는 2절에서 더욱 빛을 발한다. 울부짖듯 찾는 2절 후렴 ‘아 테스 형!’은 SNS에 ‘짤방’이나 패러디 글이 복제되는 밈(Meme) 현상이 생길 정도이다. 오랜만에 아버지 산소를 찾은 시적 자아는,

울 아버지 산소에 제비꽃이 피었다

들국화도 수줍어 샛노랗게 웃는다

제비꽃(Manchurian violet)은 이른 봄 양지바른 풀밭이나 길가에 흔히 자라는 여러해살이풀로 보라색 꽃이 핀다. 말린 것은 지정(地丁)이라 하여 해독·항균· 소염 작용이 있다. 꽃말은 ‘나를 생각해 주오’이다. 죽은 자 곁에 피어 불효자에 대한 채찍을 내리는 꽃말이 아닌가?

들국화(Camomile) 중 식용할 수 있는 ‘감국’은 산만하고 누워 자라며, 식용할 수 없는 ‘산국’은 꽃이 뭉쳐 곧게 자란다. 못난 놈이 고개를 빳빳하게 곧추세우는 것은 사람이나 우수마발이나 같은가 보다. 그런데 모든 꽃말이 희망을 들먹이는데, 들국화 꽃말은 ‘모질게 견디어 주오’이다.

하기야 나훈아만큼 들국화 꽃말처럼 별의 별꼴 다 겪으며 모질게 견디어 낸 사람도 드물 것이다. 그는 갖은 영욕을 곰삭여 노랫말로 풀어낸다.

“이 세상에 하나밖에 둘도 없는 내 여인아 –사랑-”을 부르다가, “이미 와버린 이별인데 슬퍼도 울지 말아요 –무시로-” 그래도 울음이 나면 “울지마 울긴 왜 울어 고까짓 것 사랑 때문에 -울긴 왜 울어-”라며 울음을 삼킨다.

대중의 관심에서 멀어지면 “아무도 찾지 않는 바람 부는 언덕에 이름 모를 잡초야 –잡초-”라며 무심히 지구촌을 떠돌았다. 그러다가 대중이 그에 대해 궁금해하면 한마디 툭 내뱉는다. “살다 보면 알게 돼 –공-”

그는 대중가요를 부르는 가수의 본질을 꿰뚫고 있다. 어떤 가수로 남고 싶냐고 묻자, “그런 거 묻지 마소! 지는 흐를 유(流), 행할 행(行), 노래 가(歌) 유행가 가수입니다. ‘잡초’를 부른 가수, ‘사랑은 눈물의 씨앗’을 부른 가수, 흘러가는 가수일 뿐입니더.”

김동건(81세) 아나운서의 훈장을 사양한 이유를 묻는 말에 “자연인으로 사는데 부담이 되어서”란다. 덧붙여 이제는 내려올 시간을 재고 있는 중이라 했다.

그저 피는 꽃들이 예쁘기는 하여도

자주 오지 못하는 날 꾸짖는 것만 같다

꽃은 ‘그저’ 피는 것이다. 목적적이지 않고 작위적이지 않은 ‘스스로 자(自), 그러할 연(然)’ 자연의 현상일 뿐이다. 그런 꽃조차 아버지의 산소를 찾은 나잇살 먹은 사내에게는 의미로 다가온다. 울 아버지 산소에 제비꽃이 피었을 때부터, 아니 들국화가 피었을 때 버나드 쇼의 ‘우물쭈물 살다가 이럴 줄 알았다’라는 묘비명이 떠올랐는지 모를 일이다.

그런데 “I knew if I stayed around long enough, something like this would happen” 어디에도 우물쭈물은 없다. “오래 살다 보면 이런 일이 생길 줄 내 알았지”인데, 질감을 살리려 우물쭈물이란 덧칠을 한 모양이다.

어쨌거나 제비꽃은 아버지가 ‘나를 잊지 말라’고, 들국화는 싱긋 웃으며 자주 들리라고 꾸짖고 있다. 필자의 아버지인 만담가 장소팔 선생의 묘비명은 ‘심심해서 이제 간다’이다. 꽃 한 송이의 피어남을 보고도 아버지를 자주 찾지 못하는 자신을 질책하는 시적 자아가 변명하거나 남 탓을 않는 테스 형을 닮았다.

제자가 소크라테스에게 “결혼을 하는 것이 좋습니까?” 물으니 “결혼을 하게. 온순한 아내를 얻으면 행복할 것이고, 사나운 아내를 얻으면 철학자가 될 테니”라며, 사나운 아내 크산티페를 두둔한다.

테스 형은 신을 부정하고 청년들을 타락시킨 죄로 자신의 사상을 포기하거나 사형을 당하거나 선택의 기로에서 흔쾌히 죽음을 택했다. 독약을 마시기 전 “오, 크리톤! 아스클레피오스에게 닭 한 마리를 빚졌네, 기억해 두었다가 갚아 주게” 소크라테스의 유언이다. 웬 닭 한 마리의 빚?

고대 그리스인들은 병이 나으면 의술의 신 아스클레피오스에게 닭을 바치는 관습이 있었다. 독배를 마시고 죽음에 이르면 육체의 감옥에서 영혼이 자유를 얻으니 절대적 치유에 감사한다는 뜻이리라.

그렇다면 “소크라테스와 한나절을 보낼 수만 있다면 애플이 가진 모든 기술을 주겠다”고 죽기 전까지 스티브 잡스가 신앙처럼 추앙했던 소크라테스는 누구에게서 시공을 꿰뚫는 언어의 마술을 사사한 걸까? 그는 신전에서 외로운 아테네 사내들에게 몸을 보시하던 창녀 아스파시아였다.

아 테스 형! 아프다 세상이 눈물 많은 나에게

아 테스 형! 소크라 테스 형, 세월은 또 왜 저래

‘아프니까 청춘이 아니라, 이 세상을 사는 이들은 모두 아프다. 한국의 아버지들은 더욱 아프다. 아파도 그놈의 체면 때문에 비명도 못 지른다. 아니 질러도 가족들이 들은 척도 안 한다. 아버지의 권위는 고사하고 가족들 모두 심지어 애완견까지 울 아버지 편이 아니다. 울 아버지는 사랑의 표현이 어눌해서 그렇지, 눈물을 참아서 그렇지, 눈물 많은 사람이다.

나훈아는 무척이나 정이 많은 사나이라 한다. 공군(231기) 군예대 시절 그를 선임으로 모셨다는 이모 씨의 회고에 의하면 군기를 잡을 때도 삽자루를 들어 엄포만 놓고는 살살 때렸다 한다.

나훈아의 본명은 최홍기로, 포털 사이트에는 1947년 부산 동구 초량동에서 출생했다고 하는데, 동창·군 동기의 전언에 의하면 1951년생 설이 유력하다. 부산 초량국민학교를 나와 대동중학교 야구부에서 내야수로 활약했으며, 서울 서라벌 예술고등학교를 졸업했다.

1966년 오아시스 레코드에서 ‘천리길’로 데뷔했는데, 본래 이 노래는 이상열(72세)이 취입하기로 하였으나 녹음 시간 약속을 지키지 않아 나훈아가 대신 취입하였다고 한다. 1972년 시민회관(현 서울시 의회)에서 소주병 테러로 액땜을 하기도 하였다.

사업가로 전향하기 위해 기한부로 은퇴를 선언하고 ‘휘겔’이라는 카페도 운영해보고 무역에도 손을 댔으나 성공하지 못하고, 1973년 군에 입대한다. 또 일본 야쿠자 사건에 휘말려 신체를 훼손당했다는 루머에 시달려 호사가들에게 회자되기도 했다.

먼저 가본 저세상 어떤가요 테스 형

가보니까 천국은 있던가요 테스 형

소크라테스는 “죽음이 꿈도 꾸지 않는 단잠이든, 아니면 다른 세계로의 여행이라 호메로스를 만날 수 있다면, 몇 번이라도 죽고 싶다”고 긍정적 사후관을 보인다. 서구 철학의 모든 역사가 소크라테스의 제자 플라톤에 관한 주석이라면, 기독교의 전 역사는 예수의 부활에 관한 역사의 주석이라 할만큼 부활 없이는 신약을 말할 수 없다.

그러나 윤회설을 바탕에 깐 불교에서도 불설전유경(佛說 箭喩經)을 보면, 사후세계에 대한 근심조차 번뇌이고 아상(我想)이라고 죽비를 친다. 뇌 과학자들은 일반적으로 영혼을 부정하며, 스티븐 호킹도 “천국과 사후 세계에 대한 믿음은 죽음을 두려워하는 사람들의 동화”라고 천기를 누설했다.

어떤 사후관이든 자신이 선택할 문제이지만, ‘나 하늘로 돌아가리라. 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날, 가서 아름다웠다고 말하리라’ 천상병의 귀천을 읊조리며, 아버지 만나러, 소크라테스 만나러 간다며 눈을 감는 것도 괜찮지 않겠소? 테스 형!

*만담가 장광팔은...

본명은 장광혁. 1952년 민요만담가 장소팔 선생 슬하의 3남으로 서울에서 태어나, 우리나라의 전통 서사문학 만담과 대중가요 가사연구에 대한 글쓰기와 만담가, 무성영화 변사, 시나리오 작가로 활동하며, 남서울예술실용전문학교에서 서사문학을 가르치고 있다.