기초과학연구원, "온난화보다 지구 순환 대기 파동 영향 커"

"온실가스 감소 못하면 2100년 강수량 10~15% 증가 전망"

유례없이 두 달 가깝게 이어진 긴 장마로 전국적으로 많은 산사태와 침수, 인명피해가 발생했다. 여기에 제5호 태풍 ‘장미’와 제8호 태풍 ‘나비’가 한반도에 상륙, 많은 비를 뿌렸다.

기상청은 당초 올해 여름 전국적으로 기록적인 폭염을 전망했다. 그러나 6월 말부터 지속된 장마는 역대 최장기간의 장마로 기록돼 ‘역대급 오보’라는 별칭도 들어야 했다.

기상청은 올해 장마가 길어진 이유에 대해 북극의 고온 현상을 꼽았다. 이상 고온 현상과 블로킹으로 우리나라 주변에 찬 공기가 정체했고, 이로 인해 북태평양 고기압이 북상하지 못하고 머무르면서 형성된 정체전선(장마전선)으로 장마철이 길어졌다는 것이다.

북극의 이상 고온이 대기 순환 패턴을 변화시켜 올해 극한 장마 강수에 영향을 주었다는 일각의 분석에 대해 기초과학연구원(IBS) 기후물리연구단팀은 이례적인 긴 장마의 원인이 ‘지구온난화가 아니다’라는 의견을 냈다. 북극 이상 고온과 장마 강수량 사이 상관관계에 대한 통계적 혹은 물리적 근거가 매우 약하다는 것.

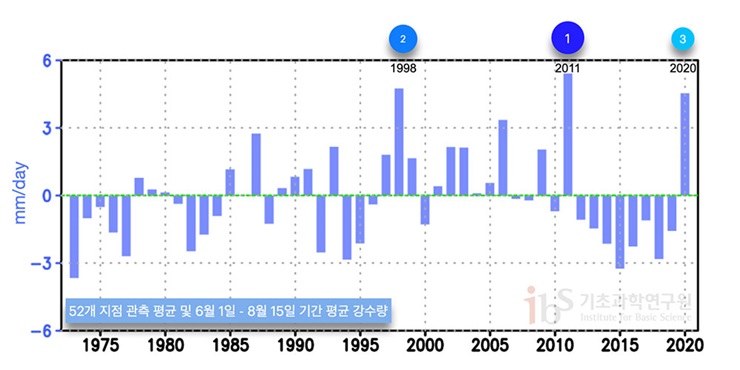

지난 25일 기후물리연구단팀이 발표한 연구 보고서에 따르면 지난 48년(1973-2020년) 간 여름철 평균 북극 기온과 한반도 강수량 사이의 상관계수는 0.1에 불과한 것으로 나타났다.

연구단은 “북극은 2012년, 2015년, 2019년 여름에도 이상 고온을 기록했지만, 그 해 장마 기간에는 모두 평년보다 적은 비가 내렸다. 또한 북극 지역은 수십 년 동안 온도가 꾸준히 증가하고 있으며, 1980년 이후 약 2도 정도 상승하였다. 하지만 우리나라 장마 강수량은 1973년 이래로 장기적인 증가나 감소 경향성을 나타내지 않았다”라고 밝혔다.

역대급 장마의 원인에 대해서는 “올해 장마 기간 동안 한반도 상공에 대기 상층 제트류의 강화로 작은 규모 저기압 요란들이 많이 발생했으며, 저기압이 한반도를 통과해 갈 때 수증기가 한반도로 많이 유입되며 강력한 호우가 발생했기 때문”이라고 분석했다.

대기 내부의 불규칙한 운동(chaotic motion)만으로도 매년 큰 변동성이 나타날 수 있으며, 지구온난화 혹은 해수면 온도 변동과 같은 외부 요인이 없다고 해도 장마가 매우 강화되거나 약화될 수 있다고도 덧붙였다.

그렇다면, 지구온난화는 우리나라 강수량에 영향을 줄 수 있을까?

통상 우리나라 강수량의 장기 변화에 영향을 미칠 수 있는 요인은 ▲자연적인 강수 변동성 ▲지구온난화 ▲인간 활동에 따른 에어로졸 배출로 꼽힌다. 에어로졸 증가는 장마 강수량을 감소시키는 경향이 있다.

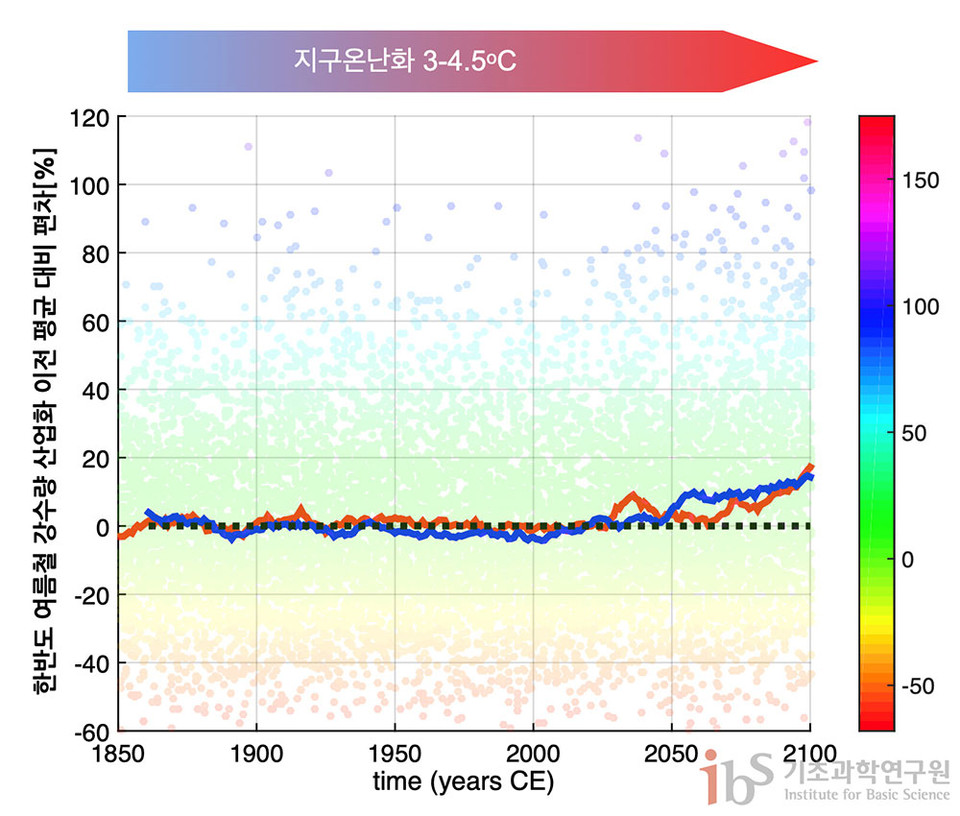

과거 기후 모델 실험에 따르면 지난 100년간(1900~2000년) 한반도 여름철 강수량은 인위적 온실가스 배출에 의한 강수량 증가 효과와 에어로졸 배출에 의한 감소 효과의 결합으로 약 1~3% 정도 감소한 것으로 분석된다.

하지만 앞으로는 온실가스 증가 효과가 에어로졸 효과를 크게 넘어설 것으로 보인다. 기후물리연구단이 국내 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 중 하나인 알레프(Aleph)를 이용해 온난화 실험을 수행한 결과 미래 지구 지표 기온이 1℃ 상승할 때 우리나라의 6~8월 평균 강수량은 약 2~4% 정도 증가할 것으로 전망된다.

연구단은 보고서를 통해 온실가스 배출을 크게 줄이지 않는다면, 2100년에 이르러 산업화 이전 대비 지구 온도는 3~4.5℃ 증가하고 한반도 여름철 강수량은 10~15% 정도 증가할 것으로 전망된다고 강조했다.