서울 6.3㎞ 철길 공원, 단절된 상권 흐름

도시 경쟁력의 기준, 끊김 없는 걷기

시니어가 바둑을 두고 장기판을 벌이는 한국식 공원에 익숙해진 입장에선 ‘들렀다' 가지 않고 ‘통과’하는 센트럴 파크는 신선한 충격이다. 직장으로 학교로 점심 약속으로 향하는 길이 곧 공원이다. 길을 따라 조깅하는 사람, 개를 산책시키는 시민, 커피를 든 관광객이 한 공간에 섞인다.

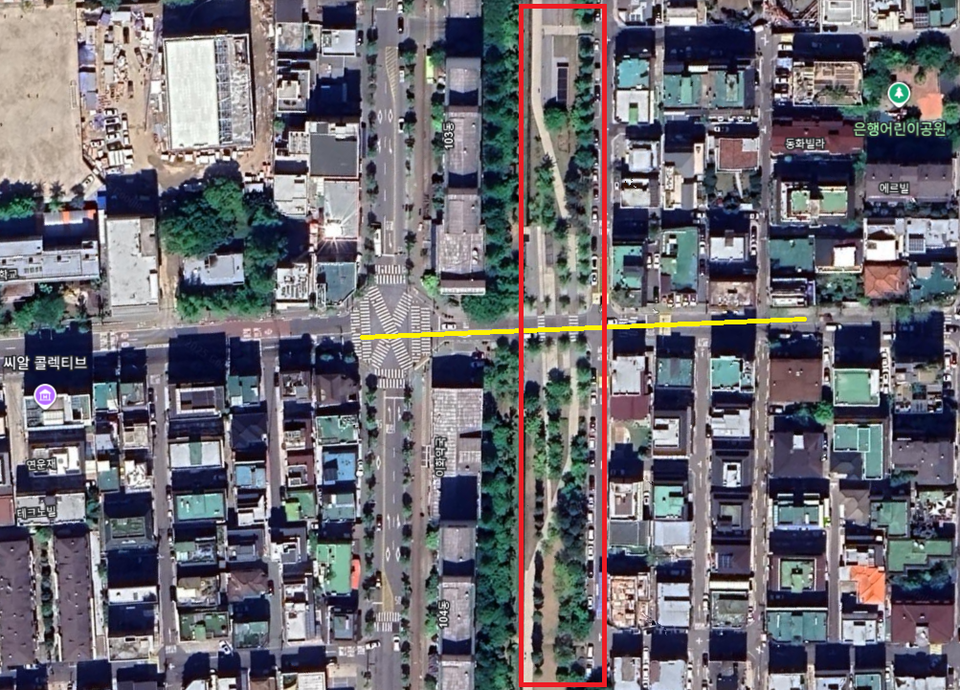

서울의 연남공원(경의선숲길)도 처음엔 그랬다. 버려진 철길을 공원으로 바꾼 뒤 사람들의 발길이 몰렸다. 한데 몇 년이 지나자 길은 ‘걷는 동선’이 아니라 ‘머무는 구간’으로 바뀌었다. 걷던 사람은 멈추고 상권의 열기도 중간마다 끊겼다. 같은 선형 공원이지만 결과는 달랐다.

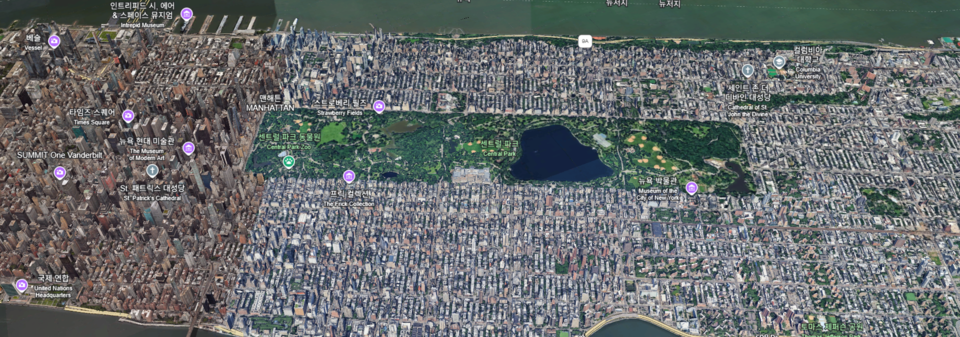

센트럴파크는 1857년 착공해 1876년 완공됐다. 면적 843에이커(3.41㎢), 남북 4㎞, 동서 0.8㎞. 남쪽 59번가에서 북쪽 110번가까지 이어지고 5번가와 센트럴파크웨스트가 경계다. 뉴욕시와 민관 파트너십인 센트럴파크 컨서번시가 관리하고 연간 방문자는 약 4200만명에 이른다.

설계자는 프레더릭 올름스테드와 캘버트 복스였다. 두 사람은 ‘그린즈워드 플랜’에서 차량과 보행을 분리하는 방식을 처음으로 도입했다. 공원 한복판을 동서로 가르는 네 개의 트랜스버스 로드(66·79·86·97번가)를 터널 형태로 도입했다. 자동차는 공원 아래로 사람은 지상으로 흐르게 했다. 공원은 도심의 단절을 잇는 ‘지하·지상 이중 구조’가 됐다.

이 설계가 도시의 경제지도를 바꿨다. 5번가 상단(49~60번가)은 수년째 세계 최고가 리테일 거리로 꼽힌다. 2024년 밀라노에 1위를 내줬지만 여전히 2위다. 콜럼버스서클 주변의 타임워너센터 등 초고가 복합단지 역시 공원 조망과 보행 흐름이 결합해 형성됐다.

서울의 연남공원은 폐선된 철길 위에 만들어졌다. 총 연장 6.3㎞로 2012년 대흥동 구간이 열리고 2018년 용산까지 연결됐다. 실제 공원화된 구간은 약 4.4㎞, 폭은 10~60m다. 총사업비는 457억원.

공원 개방 후 연남동 일대는 급격히 변했다. ‘연트럴파크’라는 별칭이 붙으며 카페와 편집숍, 공유오피스가 들어섰다. 공원 보행 유입과 체류 시간을 늘렸다. 사람들의 이동이 소비로 이어졌다.

하지만 한계도 뚜렷하다. 마포·용산 경계, 홍제천·성산천 부근, 역세권 구간은 보행이 끊긴다. 도로와 신호등, 교량이 길을 나눈다. 양측 상권의 확장도 고르지 않다. 일부 구간은 활기를 띠지만 다른 곳은 멈췄다. 도시계획의 깊이가 만든 차이다.

센트럴파크는 도시계획 속에서 설계됐다. 보행과 소비, 교통이 한 구조 안에서 작동했다. 연남공원은 완성된 도시 위에 재생으로 덧붙여졌다. 뉴욕은 공원과 도로를 입체화해 흐름을 유지했고 서울은 지상 교통망 속에서 보행을 끊었다. 같은 선형 구조이지만 결과는 달랐다.

센트럴파크는 차량 동선을 트랜스버스를 통해 분리하고 보행 흐름을 지켰다. 서울은 공원 진입부마다 신호등과 교차로가 있다. 걷는 흐름이 이어지지 않는다.

뉴욕은 공원 주변 1~2개 블록을 보행 소비 구간으로 지정해 1층 상업 공간을 활성화했다. 간판과 쇼윈도 조명은 규제 대신 가이드라인으로 정리했다.

단절된 구간은 사람의 흐름을 끊고 보행 리듬을 무너뜨린다. 길이 이어지지 않으면 상권도 숨이 막힌다. 인접 건물의 방향과 가로의 구조가 제각각인 채로는 ‘지나가며 소비하는 도시’로 자라기 어렵다.

도시가 걷는 동선을 어떻게 설계하느냐가 부동산의 가치는 달라질 수 있다. 서울의 선형 공원도 산책로의 시대를 지나 연결의 시대로 옮겨가야 한다. 도시의 경쟁력은 더 많이 짓는 데 있지 않다. 얼마나 멀리 그리고 끊김 없이 걸을 수 있느냐에 달려 있다.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr