임대보증보험 가입 불가한 구조

시행사가 떼먹으면 임차인 직격

사후약방문식 관리에 대책 부재

서울시는 공급대책 포함 궁리만

청년 주거 안정을 내세운 청년안심주택 제도가 운영된 지 몇 해가 지났지만 현장에서는 ‘안심’과는 거리가 멀다는 목소리가 쏟아지고 있다. 전세도 보험이 상식인 시대 청년 주거 안정을 내세운 제도가 시간이 흐를수록 청년뿐 아니라 시공사와 시행사까지 벼랑 끝으로 몰아넣고 있다.

26일 여성경제신문 취재 결과, 청년안심주택 문제의 출발점은 관리형 토지신탁 구조에 있었다. 이 구조에서는 사업부지와 건물의 소유권이 신탁사로 귀속되며 시행사와 시공사는 단순한 계약 당사자로 남는다.

법적으로 신탁사는 임대사업자로 분류되지 않기 때문에 임대보증보험을 가입할 자격이 없다. 자연히 소유권을 행사할 수 없는 시행사와 시공사도 보험 가입이 불가능하다. 결과적으로 청년안심주택의 핵심 안전장치라 할 수 있는 임대보증보험은 사실상 ‘주체 없는 장치’가 되어버린다.

이로 인해 임차인이 입주 후 보증금을 떼일 경우 이를 막을 방법이 없고, 시행사와 시공사도 손발이 묶인다. 보증 제도는 존재하지만 누구도 책임 있게 가입할 수 없는 구조적 모순이 제도의 근본 한계로 자리 잡은 셈이다.

특히 시공사의 부담은 구조적으로 크다. 계약상 책임준공 조항에 따라 기한 내에 공사를 마치지 못하면 시행사의 채무까지 떠안아야 한다. 한 건설사 관계자는 "현금흐름이 취약한 영세 시행사가 PF 대출로 사업을 유지하는 경우가 많아 책임준공은 사실상 시공사에게 ‘타인의 빚까지 떠안으라’는 강요"라고 말했다.

오세훈 서울시장은 최근 청년안심주택과 사회주택 현장에서 임대보증금 미반환 사례가 잇따르자 정밀 점검을 예고했지만, 이는 사후약방문에 가깝다는 비판이 제기된다. 임대보증보험 자체가 제도적으로 불가능한 상황을 방치한 채 문제 발생 후에야 관리 강화를 운운하는 것은 구조적 해법이 되지 못한다는 것이다.

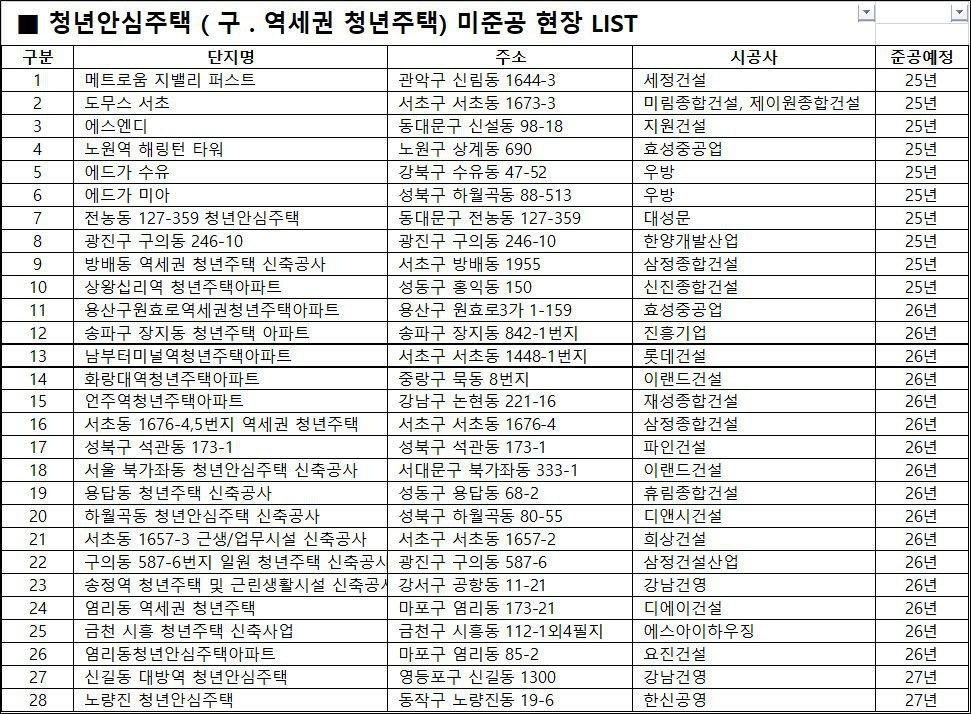

여성경제신문이 확인한 서울시 청년안심주택 미준공 현장 리스트에서도 이런 구조적 모순은 그대로 드러난다. 관악구, 서초구, 동대문구 등 곳곳에서 공정률이 상당 부분 진행된 단지들이 2025~2027년 준공 예정으로 잡혀 있지만 임대보증보험 공백은 여전히 해소되지 않았다.

준공 승인만 남은 단지조차 보험 가입이 불가능해 임차인 모집을 시작하더라도 위험은 고스란히 남게 된다. 결국 제도는 공급 확대라는 양적 성과만 쌓을 뿐, 청년 주거 안전이라는 본래 취지와는 갈수록 멀어지고 있다는 지적이다.

강북의 한 청년안심주택 사업장은 이런 모순을 집약적으로 보여준다. 400세대가 넘는 규모의 현장은 공정률 100%에 가까운 상황이지만 준공 승인만 남아 있는 단계에서 임대보증보험 문제는 여전히 풀리지 않았다. 임대보증보험을 가입할 수 없는 구조가 유지되는 한 임차인 모집을 시작해도 위험은 고스란히 남는다.

현장 관계자들은 차라리 제도적 전환이 필요하다고 지적한다. 지금처럼 준공 전 보증보험 가입 요건을 강제하는 대신 임차인 모집공고 이전 시점으로 요건을 바꾸면 보험 가입의 숨통이 트인다는 것이다. 그 정도의 제도 보완이 이뤄져야 시공사와 도급사들이 줄줄이 무너지는 악순환을 막을 수 있다는 호소가 이어지고 있다.

건설업계는 이미 공사비 상승 압박과 금융비용 증가로 버거운 상황에 처해 있다. 여기에 보증보험 공백까지 더해지면 영세 시공사와 하도급 업체는 사실상 감당이 불가능하다. 청년안심주택 제도의 취지가 아무리 좋아도 현장의 부담을 외면한 채 추진된다면 결국 제도는 파탄으로 귀결될 수밖에 없다.

서울시는 국토교통부와 주택도시보증공사와 협의를 통해 금융·보증 문제를 풀어내겠다고 밝혔다. 이달 말 발표될 주택공급 대책의 일환이다. 이 가운데 ‘청년안심주택 정상화’가 포함될 것으로 관측되지만, 지금까지의 행보를 보면 선언적 구호 이상의 해법이 제시될지에 대해 현장의 의구심은 여전히 크다.

정지웅 서울시의원은 여성경제신문과의 통화에서 "임대보증보험의 사각지대는 곧 임차인에게 돌아올 위험으로 전가된다. 결국 제도의 허점은 현장의 위험으로 직결되고, 이는 청년안심주택의 본래 취지를 완전히 무너뜨린다"며 "준공 승인조차 지연되는 현장에서 청년 주거의 안전을 보장한다는 것은 어불성설"이라고 지적했다.

여성경제신문 이상헌 기자 liberty@seoulmedia.co.kr