인텔리전스·개선된 시리 여전히 공백

'온-디바이스' 전략 고집이 부진 불러

제미나이 도입 검토 버그 문제로 지연

"AI 부재, 혁신 아이콘에 치명적 결함"

애플이 아이폰17 시리즈와 초박형 '아이폰 에어'를 공개했지만 기대를 모았던 인공지능(AI) 혁신은 찾아볼 수 없었다. 그동안 '혁신'을 내세워온 애플이 1년 넘게 AI 탑재를 지연시키자 그 배경과 원인에 이목이 쏠린다.

16일 IT업계에 따르면 애플은 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 아이폰17 라인업을 공개했다. 이번 시리즈는 플러스 모델을 대신해 두께 5.6㎜의 아이폰 에어를 새롭게 선보이며 역대 가장 얇은 아이폰으로 소개됐다. 배터리 효율, 내구성, 카메라 성능 등 하드웨어 개선이 발표의 핵심이었다.

1시간 15분간 이어진 발표에서 'AI'라는 단어는 단 5차례 언급됐다. 그마저도 시연은 아이폰이 아닌 신제품 에어팟 프로3의 실시간 통역 기능에 그쳤다. 애플은 아이폰17에 탑재된 A19 칩의 성능이 '애플 인텔리전스'를 뒷받침한다고 강조했지만 AI 기능 업그레이드나 음성 비서 '시리' 개선에 대한 언급은 없었다.

이에 대한 실망감은 시장 반응으로 이어졌다. 애플 주가는 신제품 공개 직후인 10일 1.48% 하락해 234.35달러에 마감했다. 주요 매체들도 혁신 부재를 지적했다. 미국 IT 전문매체 테크크런치는 "스마트폰 제조사들이 기기 얇기 경쟁을 벌이고 있지만 AI 시대에 중요한 건 크기가 아니다"라며 "이 점에서 애플은 경쟁사에 뒤처졌다"라고 평가했다.

이어 "애플이 선보인 AI 글쓰기, 요약, 이미지 생성 도구는 사용자 평가가 좋지 않으며 실시간 번역과 시각적 검색처럼 기본 기능에 불과한 수준만 내놓았다"라고 지적했다.

현재 애플은 독자적 AI 모델 개발에 난항을 겪으며 경쟁사 파운데이션 모델에 대한 의존도가 커지고 있다. 내부 평가에서도 자사 모델이 오픈AI GPT-4보다 2년 이상 뒤처졌다는 분석이 제기됐다.

애플의 AI 부진은 개인정보 보호를 이유로 외부 클라우드가 아닌 기기 내부에서만 작동하는 '온디바이스(on-device)' 전략을 고수한 데 따른 결과로 지목된다. 애플은 개인정보 보호를 핵심 가치로 삼아 AI 기능을 클라우드와 연동하지 않고 기기 내에서만 구현하는 데 집중해 왔다.

문제는 아이폰 성능으로는 대규모 연산이 필요한 AI 모델을 구동하는 데 한계가 있다는 점이다. 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 아이폰 내부 AI 모델의 파라미터 수는 약 300억 개로 GPT-4(1조8000억 개)의 600분의 1 수준에 불과하다.

업계에선 AI 핵심 인재들의 잇단 이탈로 애플의 AI 역량이 벼랑 끝에 몰리고 있다는 평가도 나온다. 애플 AI 모델팀을 이끌던 루오밍 팡 전 팀장이 메타로 이직했고 검색 서비스를 담당하던 프랭크 추도 회사를 떠났다. 블룸버그에 따르면 시리 프로젝트를 총괄했던 로비 워커 역시 내달 애플을 떠날 예정인 것으로 알려졌다. 이처럼 주요 인력이 빠져나가면서 기술 공백은 더욱 커지고 있다는 분석이다.

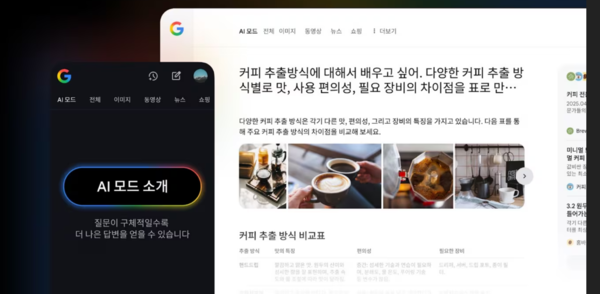

애플은 대응책으로 구글 제미나이 기반 AI 웹 검색 기능 '월드 놀리지 앤서스(World Knowledge Answers)' 도입을 검토 중이다. 간단한 작업은 자체 모델로 복잡한 연산은 외부 모델을 활용하는 '하이브리드 전략'을 택한 것이다. 다만 이질적인 모델을 결합하는 과정에서 버그가 발생해 시리 새 버전 발표가 지연되고 있다.

업계 일각에선 삼성, 구글 등이 생성형 AI 기능을 선보이고 있지만 여전히 기기 전반을 아우르는 '에이전틱 AI(Agentic AI)' 단계에는 도달하지 못했다는 점에서 애플이 반전을 모색할 여지는 남아 있다고 본다.

전직 스마트폰 제조사 임원은 "현재 스마트폰 AI 기능은 사진 편집이나 화질 보정 수준에 머물러 있다"라며 "진정한 개인 비서형 AI가 되려면 앱과 서비스를 자유롭게 오가는 기술이 필요한데 그 단계까지는 아직 시간이 걸릴 것"이라고 말했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 여성경제신문과의 통화에서 "혁신의 아이콘인 스마트폰이 AI 기능을 탑재하지 못했다는 건 소비자 입장에서 매우 큰 결함으로 보일 수 있다"라며 "모든 분야에서 AI가 가장 혁신적인 기술이라는 인식이 자리잡힌 만큼 이를 적용하지 못한 신 모델을 구형·올드한 제품이라는 인식을 줄 수밖에 없다"고 말했다.

여성경제신문 김성하 기자 lysf@seoulmedia.co.kr