전문가 62% "청년층 채용 감소 우려"

고령자 노후 소득 책임 주체 "정부·국회"

"고용 방식 다양화·제도 개선 최우선"

정년 연장에 대한 논의가 이어지는 가운데 기존 60세에서 65세로 연장될 경우 청년 일자리 감소가 우려되는 것으로 나타났다. 고용 방식 다양화와 이를 위한 법제도 개선을 통해 고령 인력 활용을 활성화해야 한다는 지적이다.

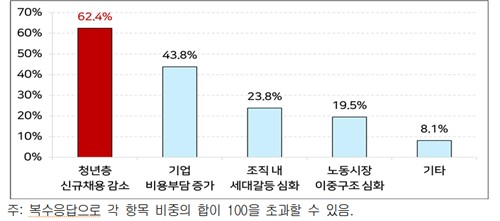

15일 한국경영자총협회는 전국 경영·경제·법학 교수 210명을 대상으로 실시한 ‘고령자 고용정책 관련 전문가 진단 및 인식 조사’ 결과를 발표했다. 법정 정년을 65세로 연장했을 때 예상되는 부정적인 효과를 묻는 질의에 응답자 62.4%는 ‘청년층 신규 채용 감소’를 꼽았다.

이어 ‘낮은 생산성 대비 높은 비용에 따른 비효율’(43.8%), ‘세대 갈등 같은 직장 문화 저해’(23.8%), ‘노동시장 이중구조 심화’(19.5%) 순으로 응답률이 높았다.

전문가들은 법정 정년 연장 등 일률적 방식의 고령자 고용 정책이 청년 일자리 감소로 이어질 수 있다고 봤다. 실제 한국은행이 4월 발표한 ‘초고령사회와 고령층 계속근로 방안’ 보고서에 따르면 2016년 정년 60세로 의무화한 이후 고령층(55~59세) 근로자가 1명 늘어날 때 청년층(23~27세) 근로자는 약 0.4~1.5명 감소한 것으로 추정된다. 노동조합이 있는 대기업일수록 정년 연장으로 인한 고령층 고용이 크게 늘면서 청년층 신규 채용 규모는 크게 줄었다는 분석이다.

고령자 노후 소득 문제 해결의 주된 책임 주체를 묻는 질문에는 ‘정부·국회’라는 응답이 63.8%, ‘근로자 개인’이라는 응답이 32.9%로 집계됐다. ‘민간기업’이라는 응답은 1.9%에 그쳤다.

고령 인력 활용을 활성화하기 위해 정부가 추진해야 할 최우선 과제로는 ‘고용 방식 다양화’라는 응답이 68.1%로 가장 높았다. 이밖에 ‘파견 규제 완화 등 다양한 고용 방식 활용을 위한 법제도 개선’(68.1%), ‘해고 규제 완화 등 고용유연성 제고’(53.3%), ‘연공급 임금체계 개편을 위한 법제도 개선’(48.6%), ‘고령자 재취업 지원 확대’(32.9%) 등이 뒤를 이었다.

고령자 일자리 확대를 어렵게 만드는 요인으로는 ‘높은 임금 연공성‘(66.7%), ‘다양한 근로 형태 활용이 어려운 국내 법제도’(42.9%), ‘해고 제한 등 정규직 근로자에 대한 높은 고용 보호 수준’(38.1%) 등을 지목했다.

임영태 경총 고용·사회정책본부장은 “전문가들이 제시한 각종 고용 규제 완화나 임금체계 개편을 촉진할 수 있는 법·제도 개선 과제를 적극 검토해 고령 인력의 활용을 활성화할 수 있는 여건을 만들어야 한다”며 “청년과 고령자 등 세대가 함께할 수 있는 고용정책을 추진해야 한다”고 말했다.

여성경제신문 김정수 기자 essence@seoulmedia.co.kr