[윤마디의 유니폼]

책임진다는 것은 나의 길을 간다는 것

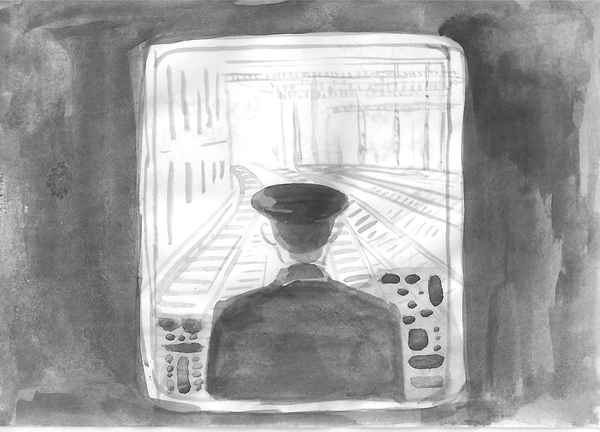

기관사의 뒷모습에서 묵묵히

나의 길을 가는 사람을 본다

영화 <가족의 색깔>

교토 가와라마치에서 교외인 아라시야마로 가기 위해 전철을 탔다. 이번에도 역시 한 번은 갈아타야 하는 여정이었는데 넷 다 일본말을 못 알아들으니 환승역에 내려서 정신을 바짝 차렸다. 그나마 내가 한자를 조금 읽을 줄 알아서 아라시야마, 방향, 쾌속선 등을 더듬더듬 읽으며 내 지휘로 일사불란하게 길을 찾아갔다.

플랫폼으로 우아한 자주색 기차가 들어왔다. 우리는 둘씩 마주 보는 네 자리에 앉았다. 전철인데 꼭 기차 같네. 진짜 여행가는 느낌이다. 어제보다 일찍 나오느라 다들 아침도 못 먹어 출출하고 부스스하고···.

K드라마를 좋아하는 친구는 동양인의 가지런한 앞머리가 귀엽다면서 자기도 파리에서 뱅을 커트했다며 자랑했는데, “그래? 그렇다면 이걸 말아봐야지!” 한국 여자의 상징이라고도 할 수 있는 분홍색 왕 구루뿌(헤어롤)를 내 가방에서 꺼내 앞머리에 말아주었다. (한국 여자라면 가방에 하나쯤은 갖고 다니니까).

늘 팔짱 끼고 다니던 친구들을 똑바로 마주 보려니 괜히 쑥스러워 고개를 번갈아서 차창 밖 유유히 흐르는 낮은 지붕 위를 두 눈으로 깡충깡충 넘으며 아라시야마로 향했다.

도쿄의 지하철을 타면 앞사람 무릎이 유난히 가까운 기분이다. 의자가 푹신한 건지 낮은 건지 좌석이 낮고 작고 좁고···. 그 이유는 도쿄의 재래선 JR선 대부분이 협궤(레일의 간격 1067mm)라서 그렇다. 일본은 19세기 후반~20세기 초반 메이지 시대에 영국 기술로 철도를 들여오며 협궤로 기찻길을 깔았고, 현재 일부 전철 노선과 신칸센에서만 표준궤(1435mm)를 사용한다.

한국은 전철, 기차, 고속철도 모두 표준궤를 사용하기 때문에 도쿄의 지하철을 타면 상대적으로 답답하게 느껴지는 게 그 이유이다. 그러다가 교토에서 탄 한큐 전철은 나에게 익숙한 널찍한 폭에 일요일 아침 하천을 조깅하듯이 달리는 속도, 강 건너 유서 깊은 도시를 바로 곁에서 볼 수 있는 큰 창문···.

그렇다. 유람의 도시에 왔다.

친구의 의자 너머 앞에 기관석이 보였다. 첫 칸에서는 앞 풍경을 볼 수 있게 기관석에 큰 창문이 나 있다. 앞을 보는 기관사의 뒷모습을 본다. 기관사 앞 운전대에 까만 버튼이 빼곡하다.

우리가 지나는 역이 큰 환승역이었는지, 바닥에는 열 개도 넘는 노선이 모이고 갈라지는 지점이 나왔다. 직선과 곡선이 덧대지고 겹치면서 선을 이어 이어 나간다. 그렇게 이어진 몇십 개의 선이 다시 여러 갈래로 뻗어나간다. 어떤 선은 곧게 가기 위하여 곡선이 붙어있고, 어떤 선은 옆으로 구부러지기 위하여 직선으로 간다.

그때 기관사가 운전대에서 버튼을 몇 개 누르고 레버를 당기니까 레일이 부드럽게 덜컹하면서 옆 레일에 올라앉았다. 레일과 전철 바퀴 홈이 위아래로 딱 맞물린 느낌이 난다. 웬만한 충격에는 옆으로 흔들리지 않도록. 한 번도 선로를 벗어나지 않았을 기차.

어어? 어디로 가지? 여기서 이 길이 맞나, 이 타이밍이 맞나, 허둥대지 않고 계산된 손놀림으로 딱딱딱 정확하게 계산해서 헛손짓 하나 없이 정확한 솜씨. 얼마나 많이 연습했을까?

이 많은 사람들을 유람지로, 일터로 데려가는 사람. 검은색 제복의 넓은 등판과 각 잡힌 어깨가 묵묵히 나의 길을 가는 이의 뒷모습을 떠올리게 한다. 그 길이 나의 길이면서 동시에 남들을 데려가는 일. 책임감이라는 말이 떠올랐다.

영화 <가족의 색깔>

“오늘 처음 만났지만, 우리는 가족입니다”

영화 <곡성>으로 한국에도 잘 알려진 쿠니무라 준이 출연하는 영화로 낯선 세 사람이 3세대의 가족이 되어가는 과정을 그린 영화이다.

결혼한 지 1년 만에 남편의 갑작스러운 죽음으로 미망인이 된 아키라는 남편이 전처와 낳은 아들 슌야를 데리고 오랫동안 연락이 끊겼던 시아버지 세츠오를 찾아간다. 이 영화의 주요 촬영지는 가고시마인데 일본 열도의 남쪽 끝, 심리적으로 가장 먼 곳이다. 영화에서는 가을옷을 입고 있지만 가장 따듯한 곳을 찾아간다는 의미도 주는 것 같다.

생전에 기차를 좋아하던 남편은 해질녁이면 아키라와 슌야를 데리고 종종 기차가 잘 보이는 다리에 놀러 가곤 했는데 시아버지를 찾아가 보니 은퇴를 앞둔 기관사였다. 아빠를 닮아 기차를 좋아하는 철도 덕후 순야. 그 아빠도 사실은 멀어진 아버지를 그리워했다는 사실을 알게 된 뒤 아키라는 기관사가 되어 가족을 책임지기로 결심한다.

낯선 세 사람이 함께 살면서 삐걱거리고 상처 주는 일들이 이어진다. 그러나 그게 미워서 그런 게 아니라 서로에게 기대는 법을 몰라 부담을 지우지 않으려다 생기는 갈등인 것을 알게 되며 떠났다가도 언제나 다시 돌아오는 기차처럼 서로에게 돌아온다. 그렇게 이들은 이방인에서 가족이 되어간다.

사실 이들과 피 한 방울 안 섞인 아키라는 이 가족을 책임질 의무가 없다. 게다가 20대 젊은 아키라는 학부모의 경험이 없어 초등학생인 순야를 챙기는 것도 서툴고 외롭게 자라서 그런지 가족 간에 정을 주고받는 방법도 잘 모른다. 그러나 스스로 가족을 원하는 마음, 또 슌야에게 엄마가 되어주기로 한 약속에 책임을 지기 위해 이 집의 가장이자 엄마이자 자식이 되기로 했고 그 방법으로 시아버지의 정서적 계승자, 기관사가 되기로 한다.

도시에서 온 젊은 여자가 육중한 기계를 모는 엄격한 일을 할 수 있겠냐며 주위에서 못미더워했지만 아키라는 멋지게 기관사 시험에 합격한다. 첫 시범 운행을 하는 날 기관석에 앉아 시아버지의 감독 아래 1량짜리 귀여운 오렌지 전동차를 우당탕퉁탕 몰아 나름 성공적으로 운행을 마치는 대목이 이 가족의 색깔이 드러나는 부분인 것 같다.

가장의 책임이라는 무거운 명분 아래 엄마, 여자, 자녀, 며느리, 직업, 경제활동 등 이런저런 도리가 복잡하게 얽혀있는 처지에서 열차라는 공통분모가 세 사람을 하나로 묶어주고, 아키라는 기관사로서 이 가정에 경제적 정서적 가장의 역할을 하며 자신감도 되찾는 장면인 것이다.

기관사가 수많은 레일 속에서 자신이 갈 길을 정확히 찾아가듯 <가족의 색깔>의 주인공 아키라는 물론 세 사람 전부 자신이 맡은 역할을 다하려 애쓴다. 많은 승객을 태운 기관사든 가족을 책임지는 가장이든 누군가를, 무언가를 책임지는 역할로 살아간다는 건 부담스러운 일이다.

하지만 정작 그 무게를 견디는 방법은 여기저기 휩쓸리지 않고 나의 길을 지키는 것 아닐까. 나의 길을 가는 것으로만 지탱할 수 있는 것 아닐까. 내가 할 일을 알게 되면 단단해지고 서로가 서로의 안정감에 조금씩 기대어 살아갈 수 있을 것이다.

내 앞의 한길만 가는 것이 길을 수십번 바꾸는 일일 수도 있다. 사람들의 유람을 위해서 나는 하루에도 몇십번 검정 레버를 힘껏 당겨야 할 수도 있다. 나의 길을 가는 사람은 가족에게 늘 검은 등판을 보여주겠지만 그 등 뒤로 많은 사람을 데려갈 수 있을 것이다.