CXMT, 4년 만에 D램 시장 점유율 5% 확보

韓 고부가가치 중심으로 포트폴리오 전환

SK하이닉스, 엔비디아 공급 '투 트랙' 전략

"삼성전자, 경쟁력 확보 못 하면 입지 위태"

중국 메모리 반도체 기업 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 4년 만에 글로벌 D램 시장 점유율 5%를 확보했다. 중국의 덤핑 공세로 D램 가격이 하락하자 국내 기업들은 고부가가치 시장으로 전환하고 있다. 하지만 삼성전자는 저가 시장에서는 중국의 압박을 고가 시장에서는 SK하이닉스에 밀리며 '넛크래커(nutcracker·호두까기)' 상황에 놓였다는 분석이 나온다.

12일 파이낸셜타임스(FT)는 중국 컨설팅업체 첸잔의 자료를 인용해 CXMT의 글로벌 D램 시장 점유율이 2020년 0%에서 4년 만에 5%까지 상승했다고 보도했다. 중국 딥시크가 오픈AI의 경쟁 상대로 떠오른 것처럼 CXMT도 삼성전자와 SK하이닉스의 강력한 경쟁자로 부상할 가능성이 제기되고 있다.

반도체 매출의 약 90% 이상의 점유율을 갖고 있는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 3사는 오랫동안 D램 시장을 주도해왔지만 CXMT가 레거시 D램 중심으로 생산을 확대하면서 기존 업체들을 위협하고 있다.

2016년 설립된 CXMT는 초기에는 자체적으로 D램 칩을 생산할 능력이 없었지만 중국 정부의 '반도체 굴기' 정책에 따른 막대한 보조금과 알리바바, 베이징 국영 펀드 등의 투자를 바탕으로 성장했다. 그 결과 2019년 당시 최신 D램 제품이던 DDR4의 대량 생산을 시작했다.

CXMT의 급성장으로 웨이퍼 생산능력이 2022년 월 7만 장에서 지난해 말 월 20만 장으로 확대됐다. 이는 글로벌 D램 시장의 약 15%에 해당하는 규모다. 또한 출혈경쟁을 감수한 저가 공세로 매출 점유율은 5%에 불과하지만 실제 영향력은 그 이상으로 평가된다.

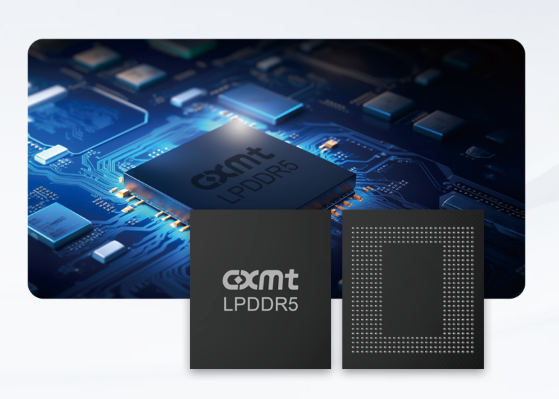

중국 반도체 기업의 덤핑 공세에 기존 업체들이 가격 경쟁으로 대응하기 어려운 만큼 국내 기업들은 DDR5, LPDDR5, 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오를 전환하고 있다. SK하이닉스는 지난해 HBM 매출 비중이 전체의 40%를 넘었으며 HBM 개발에서 다소 뒤처진 삼성전자도 지난해 30% 초반 수준이었던 DDR4·LPDDR4 매출 비중을 올해 한 자릿수까지 낮출 계획이다.

삼성전자·SK하이닉스가 고부가가치 시장으로 방향을 전환했지만 CXMT 역시 HBM 분야에서 공격적인 행보를 보인다. 글로벌 반도체 분석 업체 테크인사이츠에 따르면 CXMT는 16나노미터(㎚) 공정을 활용한 DDR5 16Gb D램을 양산한 것으로 나타났다.

삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 12·14nm DDR5 시장에 CXMT가 14nm 바로 아래 단계까지 따라붙었으며 성능도 유사한 수준으로 끌어올렸다고 테크인사이츠는 분석했다. 보고서는 "18nm 이후 CXMT가 상당한 진전을 이루며 한국과 미국의 글로벌 경쟁사와의 격차를 크게 좁혔다"고 평가했다.

댄 허치슨 테크인사이츠 부회장은 CXMT의 시장 점유율이 여전히 상대적으로 작고 아직 중국 시장 비중이 크지만 빠른 성장세로 '눈덩이(snowball) 효과'를 만들고 있다고 봤다.

CXMT의 추격은 반도체 3사에 공통된 위협이 될 수 있지만 이들 기업은 D램 시장에서 3강 체제를 유지하면서도 각기 다른 전략을 펼치고 있다. SK하이닉스는 삼성전자만큼의 생산 능력은 갖추지 못했지만 효과적인 '투 트랙' 전략을 통해 경쟁력을 확보하고 있다는 평가를 받고 있다.

SK하이닉스는 DDR4 생산량 일부를 HBM2, HBM3, HBM3E로 전환하며 포트폴리오를 조정했다. 특히 인공지능(AI) 반도체 시장이 급성장하면서 SK하이닉스가 엔비디아의 최대 공급업체로 자리 잡은 점은 전략적으로 중요한 성과로 평가된다.

반면 삼성전자는 SK하이닉스처럼 투 트랙 전략을 펼칠 여력이 크지 않다. CXMT가 DDR5 기술력까지 확보할 경우 SK하이닉스는 포화한 시장을 일부 후발주자들에게 넘기며 포트폴리오 균형을 조정할 수 있지만 삼성전자는 이러한 선택지가 제한적인 상황이다.

이에 허치슨 부회장은 "삼성전자는 고가 제품 시장에서 SK하이닉스·마이크론, 저가 제품 시장에서 CXMT의 압박을 받는 넛크래커에 낀 상황"이라고 말했다.

SK하이닉스는 올해 하반기 중 6세대 HBM4 공급을 목표로 하고 있다. 삼성전자는 1분기 말부터 5세대 HBM3E 개선 제품을 주요 고객사에 공급할 예정이며 HBM4는 올해 하반기 양산을 계획하고 있다.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 여성경제신문과의 통화에서 "SK하이닉스는 AI 반도체 시장에서 HBM 기술을 앞세워 엔비디아에 공급하며 레거시 D램이 아닌 분야에서도 높은 수익을 창출하고 있다"며 "반면 삼성전자는 HBM 기술을 먼저 개발했지만 사업화에 실패했으며 반도체 산업은 개발보다 양산이 더 어려운 만큼 후발 주자로서 격차를 좁히기가 쉽지 않은 상황"이라고 분석했다.

이어 "중국의 저가 공세로 범용 D램 시장에서 경쟁이 심화하는 가운데 HBM 시장에서도 주도권을 확보하지 못하면서 삼성전자가 이러지도 저러지도 못하는 상황"이라며 "만약 중국이 DDR5 시장에서도 저가 공세를 확대하고 삼성전자가 HBM 경쟁력을 확보하지 못할 경우 메모리 반도체 시장에서 입지도 흔들릴 것"이라고 경고했다.