27만 호 부족, 수요 대비 0.1% 공급

규제·건설비 장벽에 민간 참여 저조

주거와 돌봄 결합한 일본 모델 필요

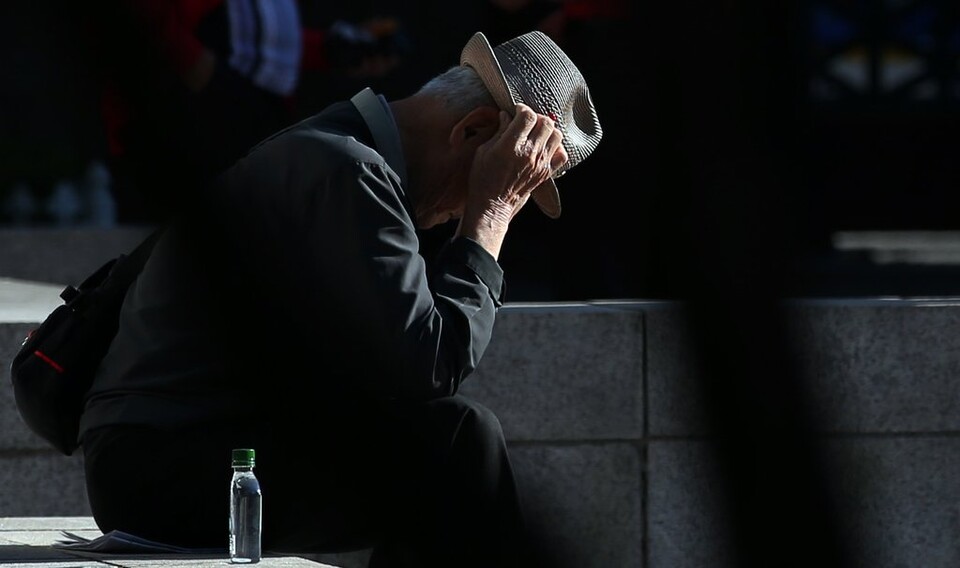

70대 박모(74) 씨는 최근 서울 외곽의 작은 아파트를 팔고 실버타운 입주를 알아봤다. 혼자 지내다 보니 병이라도 나면 누가 돌봐줄지 막막했기 때문이다. 하지만 그는 이내 고개를 저을 수밖에 없었다. 입주 대기자는 수천 명, 민간 실버타운은 월세와 관리비가 한 달에 300만 원을 훌쩍 넘었다. 박 씨는 결국 계획을 접고 “아프면 요양병원이나 가야지”라며 씁쓸히 말했다.

한국은 초고령 사회다. 그런데 노인들이 편안히 살 수 있는 집은 턱없이 부족하다. 주택산업연구원에 따르면 현재 한국에서 노인 주택은 약 27만 호가 부족한 상황이다. 정부와 기업이 공급 확대에 나섰지만 규제와 비용 장벽에 가로막혀 수요를 따라가지 못하고 있다.

5일 보건복지부의 ‘노인 복지시설 현황’에 따르면 2023년 기준 노인 주거 복지시설(양로시설·노인 공동생활 가정·노인 복지주택)을 이용하는 인원은 1만 9369명에 그쳤다. 이는 노인 인구 1000만명 시대를 맞은 현재 0.1%도 채 되지 않는 수치다.

국내에서 노인이 독립적으로 거주할 수 있는 주택은 실버타운, 공공 임대 고령자 복지주택, 민간 실버스테이 등이 있다. 하지만 이마저도 수요를 감당하지 못하는 실정이다. 업계에 따르면 전국의 실버타운은 39곳, 총 8840가구 규모에 불과하다. 고령층의 소득 수준이 높아지면서 실버타운 수요는 증가하고 있지만 정작 공급은 걸음마 수준이다.

노인 주택 공급이 어려운 가장 큰 이유는 까다로운 규제와 높은 건설비용이다. 노인복지법에 따라 노인복지주택은 일반 아파트와는 다른 사회복지시설로 분류된다. 이로 인해 최소 30가구 이상을 공급해야 하며 침실, 식당, 체력 단련실, 의료 및 간호사실 등 필수 시설을 반드시 갖춰야 한다.

이러한 기준을 충족하는 데 드는 비용은 일반 아파트보다 훨씬 비싸다. 한국부동산원의 ‘건물신축단가표’에 따르면 일반 공동주택(아파트)의 평당 공사비는 약 559만 원이지만 실버주택은 800만 원에 달한다. 평당 250만 원 이상 차이가 나는 셈이다.

실버주택은 분양이 금지돼 수익성을 확보하기 어려웠다. 다만 지난해부터 ‘인구 감소 지역’에 한해 분양이 허용되면서 일부 변화의 조짐이 보이고 있다.

노인 주택은 대부분 ‘거주 공간’ 제공에 그친다. 때문에 건강이 악화되거나 돌봄이 필요해지면 결국 요양원이나 병원으로 옮겨야 한다. 때문에 전문가들은 일본처럼 주거와 돌봄 서비스를 결합한 모델이 필요하다고 지적한다.

유애정 국민건강보험공단 통합지원정책개발센터장은 ‘초고령사회 주거 정책의 방향 모색’ 보고서에서 "단순한 공공 임대주택을 넘어 서비스형 노인 주택을 확장해야 한다”며 “주거와 요양(돌봄) 서비스가 결합된 주택 공급이 시급하다"고 강조했다.

일본은 2011년부터 중산층 노인을 위한 고령자 주택 보급에 박차를 가했다. 일본 정부는 민간 기업에 건설비 일부를 세금 지원하고 입주 보조금을 지급하는 등의 정책을 통해 민간 참여를 유도했다.

보험연구원은 ‘일본의 고령자 주거시설 공급과 시사점’ 보고서에서 "고령자 주거시설의 임대차 확대와 리츠(REITs) 활용 등 민간 참여를 위한 정부의 적극적인 지원이 필요하다"고 제언했다.

권태엽 한국노인복지중앙회 회장은 여성경제신문에 "지금처럼 단순히 집만 공급하는 방식으로는 노인들의 주거 문제를 해결할 수 없다"며 “노인들은 단순한 거주 공간이 아닌 돌봄과 의료 서비스가 결합된 주거 환경을 필요로 한다. 이를 외면하면 수십만 명의 노인들이 적절한 돌봄을 받지 못한 채 방치될 위기에 처할 것"이라고 했다.