전문가, 물질적 가치 최우선 풍조 우려

29세 이하 순자산 중앙값 기준 4500만원

고물가로 인해 지갑이 얇아진 젊은 세대 사이에서 경제적 가치를 최우선으로 여기는 풍조가 생기고 있다. SNS 및 인터넷에서 특정 경제적 수준에 도달하지 못한 사람들을 무시하는 사람이 등장하고 있으며 경제 관련 콘텐츠 댓글에서는 갑론을박이 벌어진다.

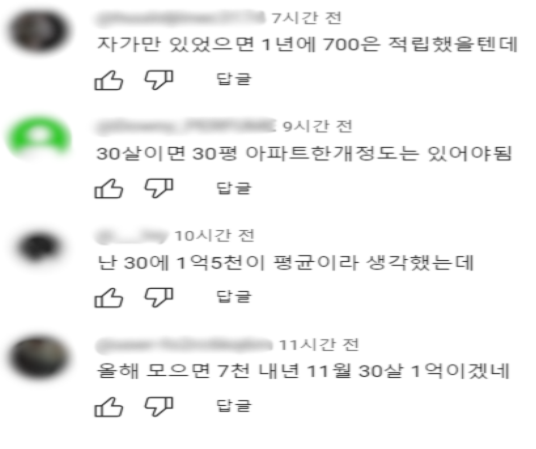

4일 여성경제신문 취재를 종합하면 유튜브나 인스타그램 등지에서 '나이 30이면 돈 얼마 있어야 할까', '30에 돈 5000 모은 사람 보면 어떻게 생각하는가' 같은 제목의 사람들의 생각을 묻는 콘텐츠가 인기를 끌고 있다.

댓글에서는 '5000이면 많이 모았다', '나는 부모님 지원 없이 1억 넘게 모았다' 등 다양한 의견이 나왔다. 일부 댓글에서는 특정 금액을 모으지 못한 사람들을 무시하는 발언으로 다툼이 벌어지기도 했다. 급기야 이제는 이런 콘텐츠로 서로 비교하는 것도 스트레스 받는다는 얘기도 나왔다.

통계청·한국은행·금융감독원이 발표한 '2023년 가계금융복지조사'에 따르면 29세 이하의 평균 순자산은 9954만원으로 나타났다. 하지만 평균은 최고점과 최저점이 너무 높거나 낮을 때 현실을 제대로 반영하지 못하므로 중앙값(표본을 일렬로 세웠을 때 한가운데 있는 수치)을 봐야 한다. 29세 이하의 순자산 중앙값은 4500만원으로 나타났다.

전문가들은 경제적 가치를 최우선으로 두고 판단하는 경향에 우려를 표했다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 본지와의 통화에서 "젊은 세대에서 경제적 지표의 중요성이 기성세대보다 중요해졌다"며 "경제적 목표 달성 및 성공에 관한 자부심이 과거보다 더 커진 것 같다"고 설명했다.

그는 "아무리 돈이 소중해진 시대라 하더라도 돈을 기준으로 위아래를 나누거나 무시할 필요는 없다"며 "경제적 가치로 사람의 가치를 평가하는 것은 옳지 않다"고 말했다. 임 교수는 "근대 이후에 산업화를 가장 성공적으로 빨리 끝낸 나라가 우리나라이기 때문에 경제적인 가치에 대한 열망도 높다"며 "기성세대로부터 자신들이 근대화와 산업화를 이끌었으니 젊은 세대도 할 수 있다는 간접적인 압력이 있다"고 덧붙였다.

전문가들은 한국 사회의 높은 권리의식(Entitlement)을 지적하기도 했다. 지난 23일 경향신문 보도에 따르면 박진영 심리학자는 "한국 사회는 다른 나라에 비해 학벌, 직업, 소득 그리고 사는 곳까지 계급으로 나눠 집착하는 경향이 크다"고 주장했다. 그는 "한국 사람은 '다 같이 평등하게 잘 사는 세상을 만들어보자'가 아니라 개천에서 용이 나와야 하고 사다리를 타고 올라가서 나만 성공하라는 교육을 암묵적으로 받고 자랐다"며 "내가 당연히 남과 다른 대접을 받아야 한다고 느끼는 것이 바로 권리의식"이라고 말했다.