“인플레 정점 아니다”‧‧‧연준 자이언트스텝 언급

원‧달러 환율 1340원 돌파‧‧‧달러화 가치 급상승

신흥국 자본 유출↑‧‧‧국내 주식시장 순매도 우려

원‧달러 환율이 1340원을 돌파했다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)의 긴축 강화(금리 인상) 시그널에 환율이 훌쩍 뛴 것이다.

신흥국은 자본 유출로 몸살을 앓고 있다. 달러화 가치 급상승과 안전자산 선호 심리가 강화된 탓이다. 미국으로 자금이 몰리면서 국내 주식시장에서도 외국인 자금은 올해 15조원 넘게 빠져나갔다.

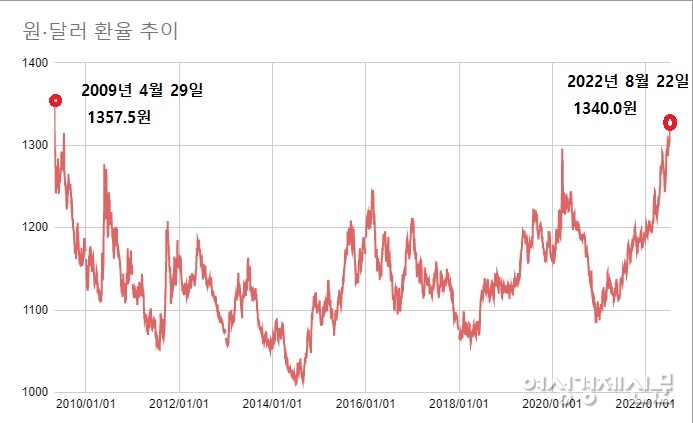

22일 서울외환시장에 따르면 원‧달러 환율이 1340원 선을 넘었다. 이날 원‧달러 환율은 1335.5원에 개장, 오전 1338.5원까지 도달했다. 이후 오후 1시 51분 경 전 거래일 종가보다 14.1원 오른 1340.0원을 기록했다. 이는 2009년 4월 29일(1357.5원) 이후 13년 4개월 만에 가장 높은 수준이다. 지난달 15일 연고점(1326.7원)은 한 달여 만에 깨졌다.

이번 환율 급상승은 연준이 금리 인상 의지를 재확인하면서 시작됐다. 연준 강성 매파 성향인 제임스 블러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 지난 18일(현지 시각) 월스트리트저널과 인터뷰에서 "9월 자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상) 금리 인상을 지지한다"고 밝혔다.

블러드 총재는 "인플레이션이 정점에 달했다고 말할 단계가 아니며 연말까지 목표금리를 3.75~4.0%로 유지하는 것이 중요하다"고 말했다. 최악의 물가가 안정될 때까지 금리를 인상하겠다는 것이다.

전날 공개된 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서도 연준은 인플레이션 급등세가 진정될 때까지 금리인상을 지속할 필요가 있다는 데 동의했다. 동시에 과도한 긴축에 대한 경계감도 드러내, 9월 ‘빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)’ 가능성에 무게가 실리고 있다.

공동락 대신증권 연구원은 여성경제신문과의 통화에서 “연준의 금리인상 기조가 유효한 상태에서 유로존과 중국의 경기침체로 강달러를 받아줄(완화 시킬) 대상이 없어 달러화 강세가 계속되고 있다”면서 “1350원대까지는 환율이 올라설 것으로 보이긴 하지만 안전자산(달러화)에 대한 통화 쏠림이 다소 과하게 반영된 측면도 있다”고 설명했다.

기준금리 인상→강달러→달러 투자↑

신흥국 달러화 유출→외환위기 우려

이처럼 환율 상승은 미국의 금리인상과 직결된다. 연준의 가파른 금리 인상 의지에 따라 달러화에 대한 투자 수요가 많아졌기 때문이다. ‘강달러’ 현상에 세계 도처에 있던 자금이 미국으로 몰리고 있는 것이다.

달러화 강세는 지금도 진행 중이다. 지난달 14일 108포인트 터치 이후 한동안 완화세를 보이던 달러인덱스(주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 지표)는 지난 19일 108.29포인트까지 도달했다. 22일 16시 44분 기준 달러인덱스는 108.33포인트로 매섭게 오르고 있다.

신흥국은 외환위기 불안에 사로잡혔다. 연준이 금리인상을 시작한 올 3월부터 신흥국 자본 유출이 지속되고 있기 때문이다. 국제금융협회(IIF) 통계에 따르면 지난 3~7월 한국, 중국, 싱가포르, 대만 등 신흥국에서 외국인 자금 380억 달러(한화 약 49조6600억원)가 순유출된 것으로 나타났다.

올해 1월 초부터 지난 19일까지 약 8개월 동안 국내 주식시장에서의 외국인 자본 유출은 15조원에 달한다. 외환시장 불안으로 한미 통화 스와프를 맺었던 2020년과 2021년에도 각각 24조원, 26조원이 빠져나갔다.

달러화 강세뿐만 아니라 신흥국의 불안한 경기 상황도 환율 상승에 기인한다. 한국도 물가상승과 더불어 무역수지 적자를 겪고 있다. 외국인 입장에서는 투자한 국가 경기가 좋지 않으면 자금을 뺄 수밖에 없다. 이 같은 안전자산 선호 심리 강화는 자본 유출을 가속화하고 있다.

양준모 연세대 경제학과 교수는 “미국은 물가를 안정시킬 의지가 강력한 데 비해 한국은행은 향후 금리를 25bp 인상한다는 등 다소 소극적인 모습을 보이고 있다”면서 “물가가 오르면 화폐가치가 떨어지기 마련인데 투자자 입장에서는 가치 높은 자산을 보유하고 싶은 게 당연하다”고 지적했다.

양 교수는 “자본 유출을 막고 외환 수급 문제를 해결하기 위해 한은의 선제적 대응이 필요하다”고 강조했다.