한국의 IMF 위기도 종금사 달러 빚에서 비롯

태평시대 쌓은 정부의 자신감이 위기 땐 독

중국 정부, 글로벌 투자자 신뢰 확보 여부 관건

1997년 여름 아시아 금융위기의 시발점이 된 태국을 방문했다. 당시 금융회사에 근무 중이었는데, 회사가 투자한 채권을 추심해야 했다. 채권을 발행한 회사를 방문했더니 최고경영자(CEO)와 담당 임원 모두 자리를 비운 뒤였다. 그 채권에 지급보증을 섰던 금융회사는 영업정지의 기로에 서 있었다.

그해 가을이 되자 외환위기는 태국과 인도네시아를 거쳐 동남아 전반으로 확산하고 있었다. 그러나 그 위기가 한국에 상륙하리라곤 대부분의 전문가도 예상하지 못하고 있었다. 당시 싱가포르에서 열린 한 외환 세미나에 참석했더니 저명한 시장분석가가 나와 ‘한국의 경상수지 적자가 개선되고 펀드멘털이 동남아 국가들과는 달라 문제가 없을 것’이라 진단했다.

그도 그럴 것이 전년도 244억 달러의 적자를 보이던 경상수지는 1997년 들어서 눈에 띄게 개선되고 있었다. 실질 경제성장률은 1995년 9.6%에 이어 1996년에도 7.9% 성장을 보였으며 1997년에도 큰 문제는 없어 보였다. 정부의 강력한 통제에 길들여져 있던 금융권은 정부의 엄호 하에 국제금융 등으로 영업 활동의 폭을 넓히면서 활발하게 수익성 개선을 꾀하고 있었다.

그러나 당시 한국 경제는 겉으로 양호해 보였지만 실상 속으로는 곪아 들어가고 있었다. 염증을 일으킨 주범은 바로 ‘부채’였다. 경제가 1960년대 이래 30년 간 두 자릿수 성장세를 지속하면서 어떻게든 돈을 빌려서 투자만 하면 부자가 된다는 믿음이 강하게 자리 잡았다.

종합금융회사는 재벌 기업이 발행한 어음은 신용도도 묻지 않고 인수했다. 수십억 원의 돈을 전화 한 통으로 빌릴 수 있었다. 종금사들은 또 해외로 나가 단기로 외화를 차입해 기업에 빌려 주었다. 이렇게 빌린 돈을 이용해 재벌은 문어발식 확장 경영을 지속했다.

설상가상으로 ‘세계화 추진’이라는 모토 정치에 빠져 있던 당시 정부가 큰 정책적 실수를 저지른다. 바로 24개에 달하던 단자회사들의 무더기 종금사 인가였다. 어음할인 업무를 하던 단자회사가 선발 종금사와 은행만 담당하던 첨단의 외환과 국제금융 업무에 새로 뛰어들었다.

이들은 홍콩과 싱가포르 시장을 누비며 공격적으로 달러를 빌렸고 이를 고스란히 재벌에게 빌려 주었다. 그러자 처음에는 새로운 대출처가 나타나 반가운 마음이던 홍콩과 싱가포르의 글로벌 금융기관이 이들 신규 종금사들의 신용도에 의문을 제기하기 시작했다.

거기에다 1993년 북한의 핵확산방지금지조약(NPT) 탈퇴로 북핵 긴장이 고조되었다. 일본의 부동산 버블이 꺼지면서 당시 외화의 최대 대출처이던 일본 은행의 사정도 급전직하로 악화되고 있었다. 결국 글로벌 금융기관들이 차례로 종금사에 대한 외화 대출의 만기연장을 거부하고 나섰다.

달러 차입이 어려워진 종금사들은 원화 대출을 줄이고 달러를 외환시장에서 사서 갚아야 했다. 그간 아낌없이 돈을 빌려주었던 재벌들의 어음도 조금만 좋지 않은 루머가 돌아도 재빠르게 돌리기 시작했다. 그로부터 1997년 연초부터 한보·삼미·진로 등 중견 그룹이 연쇄 부도가 났다.

달러 유동성이 고갈된 종금사들은 비명을 지르면서 주력 수입원이었던 장기 외화 리스채권을 유동화해 매각하는 태스크포스를 마련했다. 시장의 불안을 감지한 주식시장은 크게 하락하고 있었지만 정부는 미봉책 마련에 급급할 뿐 문제의 심각성을 인정하려 하지 않았다.

만약 당시 정부가 적극적으로 나서서 국책은행을 통해 종금사의 리스 유동화채권(ABS)을 지급 보증토록 했다면 외환위기를 피해 갈 수도 있었을 것이다. 그래서 국제통화기금(IMF)으로부터 구제금융을 받지 않았다면 오늘날 한국 사회의 모습은 완전히 달라져 있을 것이다.

1997년 한국의 외환위기가 ‘빚’에서 왔듯이 모든 금융위기의 배경에는 과도한 빚으로 인한 높은 레버리지의 사용이 도사리고 있다. 그리고 과도한 빚을 일으키도록 돕는 것은 중앙은행의 방만한 통화정책 운용이다.

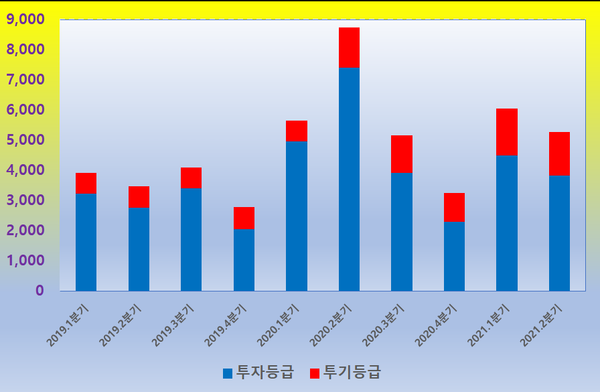

그러한 흐름은 현재에도 이어지고 있다. 금융투자협회에 해당하는 미국 SIFMA의 자료에 의하면 2019년 초부터 시작된 연방준비제도(Fed, 연준)의 금리인하와 코로나 판데믹으로 인한 양적완화(QE)로 하이일드(high yield)라고 불리는 투기등급 채권의 발행이 급증했다.

2019년에 미국의 전체 회사채(corporate bonds) 발행은 전년 대비 6.3% 증가에 불과했지만 투기등급 채권의 발행은 63% 늘어났다. 2020년에는 전체 회사채 발행도 60% 증가한 2조 2823억 달러에 달했는데, 투기등급 채권 발행은 52% 증가한 4236억 달러에 이르렀다.

이런 추세는 금년에도 이어져 상반기 투기등급 채권의 발행액은 2996억 달러로 나타났다. 보다 놀라운 것은 2020년 4분기 이후 전체 회사채에서 투기등급이 차지하는 비중이 25%를 상회한다는 사실이다. 새로 발행되는 회사채 넷 중 하나가 정크본드(junk bonds)라는 것이다.

정크본드에 대한 투자 열기는 투기등급 채권과 국채 간 수익률 차이인 하이일드 스프레드(high yield spread)로도 엿볼 수 있다. 코로나가 막 창궐하던 작년 3월 하순 10%가 넘던 스프레드가 최근에는 3%대로 축소됐다. 정크본드의 가격이 크게 올라 수익률이 떨어졌기 때문이다.

이처럼 연준을 비롯한 중앙은행의 유동성 주입은 채권의 가격을 높여 신규 발행을 용이하게 한다. 이로 인해 채권의 부도 가능성이 줄어드는 순기능을 한다. 반면에 최근 문제가 되고 있는 중국 헝다(恒大·Evergrande) 그룹의 예에서 보듯이 위험자산에 대한 투자를 부추겨 위기의 잠재적 불씨를 키우기도 한다.

현재 시장에서는 헝다그룹의 부도 가능성이 리먼 브라더스 급 금융위기로 이어질지 아닐지에 대한 논의가 분분하다. 그러나 문제의 핵심은 어떠한 금융위기도 과거와 똑같은 패턴으로 전개되지는 않는다는 사실이다. 그리고 시중에 유동성이 넘쳐흐르는 상황에서는 기업과 투자자의 과도한 레버리지는 기름 위에 뜬 촛불처럼 언제든 대형 위기로 폭발할 수 있다.

금융위기의 가능성이 찻잔 속 태풍으로 그칠지 아니면 거대한 폭풍으로 돌변할지는 정부와 중앙은행의 위기 인지와 대응능력에 달려 있다. 레버리지가 쌓여 위기로 발화하는 티핑 포인트에 이르기 전에 테이퍼링을 시행하고 조속히 금리를 올려야 하는 이유가 여기에 있다.

더불어 신흥국 금융위기에는 금융감독의 부실화가 큰 역할을 한다. 평상시 금융시스템을 쥐락펴락하던 정부의 과도한 자신감이 위기 시에는 독이 되는 경우가 많다. 금융기관들은 고분고분 말을 듣지만 한번 공포에 질린 투자자는 결코 쉽게 다룰 수 없다. 중국 정부가 금융시스템에 대한 투자자의 신뢰를 얼마나 확보할 수 있을지 여부가 다가올 금융위기의 규모를 결정할 것이다.

김성재 가드너웹대학교 경영학교수

서울대 경제학과를 졸업하고 종합금융회사에서 외환딜러 국제투자업무를 7년간 담당했고 예금보험공사에서 6년간 근무했다. 미국에서 유학하여 코넬대에서 응용경제학석사, 루이지애나주립대에서 경영학박사 (파이낸스)를 취득했다. 2012년부터 노스캐롤라이나주 가드너웹대학교에서 재무·금융을 가르치고 있다.