"공문 보냈니?" "그게 제 업무인가요?"

60년대생 선배와 90년대생 후배의 대화다. 칼 같은 업무 분담을 통한 자기 방어는 90년대생 사회인들의 특징으로 자리잡았다. 희생은 최소화 하고, 개인의 삶의 질은 극대화한다. 사무실 점심시간 풍경을 보면, 90년대생 후배는 오후 두시가 되어서야 여유롭게 커피잔을 들고 당당히 사무실에 복귀한다.

이 모습을 본 60년대생 선배는 '묵언수행'한다. 언짢게 보는 선배들에 90년대생은 왜 이해를 못 하냐며 '답답해'한다.

국내 취업 사이트가 조사한 '90년대생 직원들과 일한 경험이 있는 직장인' 4904명을 대상으로 한 인식조사를 살펴보자. 6~70년대생 직장인들을 대상으로 조사했는데, 90년대생 직원들과 근무하는 데 어려운 점을 물었다.

1위는 '오로지 자신의 업무만 관심있다'는 90년대생의 업무 스타일이었다. 2위는 '팀워크(애사심)가 부족해 협업이 힘들다', 뒤를 이어 '야근, 주말 근무를 하지 않는다', '힘든 업무는 쉽게 포기한다'로 조사됐다.

이렇듯 90년대생 사회인들은 워라밸(Work-life balance)이 최우선이다. 최근엔 워라밸을 찾기 위해 대학 졸업 후, 직접 꿈을 쫒아 창업하는 경우도 늘었다. 그렇다면 90년대생들이 그토록 중시하는 월라밸 넘치는 스타트업 기업의 현실은 어떨까.

지난 2020년 기준, 90년대생들이 주로 포함된 MZ세대들이 창업한 5년차 이하 스타트업의 폐업률은 70%에 달했다. 10곳 중 7곳이 5년 안에 폐업한다. 같은 해 기준, 국내 스타트업 회사에서 신입사원 채용 공고 시 가장 많이 어필한 홍보 문구는 '워라벨'이었다. 무려 82%가 워라벨 관련 문구를 회사 홍보용으로 사용했다.

회사는 이익 집단이다. 최대의 이익 달성을 회사에 귀속된 모두의 공동 목표로 한다. 또 다른 설문조사 질문지를 보면, 신입 사원 면접 장소에서 가장 많이 나오는 취업 지망생들의 마지막 말 1위는 "회사를 위해서 무엇이든 하겠다"였다. 이어 "회사에 모든 것을 바치겠다"가 2위를 차지했다. 하지만, 최근 90년대생 직장인과 '워라밸' 트렌드를 보면 면접때 한 말은 모두 거짓말이었을까.

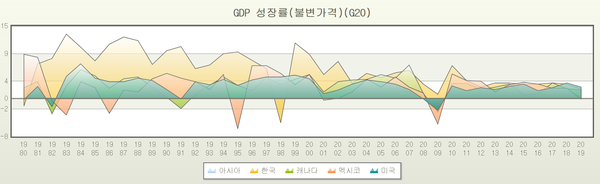

통계청이 조사한 지난 1980년부터 2020년까지 한국의 GDP 성장률을 보면, 1983년이 13.4%로 가장 높았다. 10년 뒤 2013년, 3.2%로 추락했다. 지난해 2020년은 -0.9%의 성장에 그쳤다. 지금은 '꼰대'가 된 60년대생들이 사회초년생이었던 85년~95년도 대한민국 평균 GDP 성장률은 8%대였다. 어쩌면 대한민국 경제의 황금기를 이끌었던 꼰대들의 경험이 향후 꼰대가 될 90년대생들에게 중요한 교훈이 될 수도 있지 않을까.

2021년 현재, 대한민국은 세계 유일의 분단 국가다. 지난 한해 국방비에만 457억 달러(약 54조원)를 쏟아부었다. 전세계 글로벌 TOP100위 기업 중 국내에선 삼성이 유일하다. 석유, 희토류 등의 돈이 되는 자원은 나오지도 않는다.

지금의 90년대생의 부모 세대인 60년대생은 이러한 악조건 속에 한국경제의 고성장을 누리던 시대를 살았다. 따라서 많은 계층이동을 경험했다. 90년대생은 이 모습을 보면서 자랐다. 그때와 비교하면, 이젠 사회인이된 90년대생들은 계층이동이 멈춘 시대를 살고 있는 것이다.

90년대생들이 느끼는 상대적 박탈감은 이루 말할 수 없다. 이제 '개천에서 용 나기'는 하늘의 별따기가 됐고, 사교육의 늪에 빠져 계층 간의 학력 격차도 점점 더 커지고 있다. 이런 문제들이 90년대생들이 '공정'과 '정의', 또 '워라밸'에 민감하게 반응하는 이유일 것이다.

하지만, 개인의 발전이 집단의 발전이 되고, 집단이 얻은 성장과 이익은 국가 경제 발전에 중요한 토대가 된다는 사실은 부정하기 힘들다. 회사에서도 이 법칙은 동일하게 적용된다. 워라밸은 그냥 주어지는 공기같은 존재가 아니다. 때로는 이상을 위해 현실을 바라볼 필요가 있다. 개인의 노력과 희생이 회사를 키우고, 이를 토대로 얻은 회사의 이익과 발전은 국가 경제에 이바지하게 된다.

국가 경제가 성장하면, 그토록 원하는 워라밸도 보다 더 여유롭고 풍요롭게 누릴 수 있을 것이다. 현재 90년대생들이 누리는 저녁 있는 삶. 지난 과거, 저녁을 포기한 삶을 산 누군가가 만든 선물이지 않을까.