‘한 많은 대동강’은 2019년 TV조선 1대 ‘내일은 미스 트롯’ 진 송가인(1986~ , 조은심)이 ‘송가인이여라~’는 멘트와 함께 겁나게 불러버려 소환된 그녀의 레겐데 대표곡이다.

송가인은 어머니 송순단(국가중요무형문화제 제72호 진도 씻김굿 전수교육조교)의 피를 받고, 박금희 명창으로부터 판소리를 사사하여 탄탄한 목을 바탕으로 가요에 창(唱)이 절묘하게 ‘꾸안꾸’(꾸미지 않은 듯 꾸민)된 노래로 절정의 인기를 구가하고 있는 가수이다.

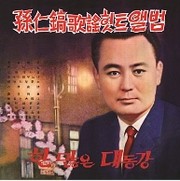

‘한 많은 대동강’은 원래 1958년 야인초(?~1999, 김봉철)가 작사하고, ‘빈대떡 신사’를 부른 한복남(1919~1991, 한영순)이 작곡하여 손인호(1927~2016, 손효찬)가 도미도 레코드에서 취입한 노래이다.

손인호는 평북 창성에서 태어나 수풍댐 건설로 마을이 수몰되자 만주 장춘으로 이주했다가, 신의주로 이사하여 평양 ‘관서 가요콩쿠르 대회’에서 1등을 차지하고, 1946년 서울로 내려온 속칭 ‘38따라지’ (월남한 이북 사람을 얕잡아 부르는 명칭)였다.

미성에 훈남인 손인호는 이 곡 외에도 ‘비 나리는 호남선’, ‘하룻밤 풋사랑’, ‘해운대 엘레지’, ‘울어라 기타줄아’, ‘나는 울었네’ 등 멜랑꼴리(melancholy)한 노래로 여심을 사로잡았으나, 방송무대는 물론 일반무대 조차 출연하기를 꺼려 ‘얼굴 없는 가수’로 신비감을 더하였다.

이난영(1916~1965, 이옥래)의 남편이자 작곡가인 김해송(1911~?, 김송규)의 KPK악단을 거쳐, 윤항기· 윤복희의 부친인 윤부길(1912~1957)의 ‘부길부길 쇼단’에서 가수로 활동하였다.

군 제대 후 공보처 녹음실에 입사하여 ‘대한뉴스’ 녹음을 담당하다가 한양 스튜디오로 자리를 옮겨 영화 녹음 책임자로 ‘빨간 마후라’, ‘로맨스 빠빠’, ‘미워도 다시 한번’, ‘돌아오지 않는 해병’ 등으로 명성을 날려, 가수로서는 상복이 없었지만 녹음으로는 청룡상과 대종상을 수상하였다.

작사가 야인초는 일제 강점기 일본에서의 음반제작 경험을 살려 해방이 되자 귀국하여 부산에서 철공소를 운영하면서 사무실 한 귀퉁이에 부산 최초의 음반사인 코로나 레코드사를 설립한 다재다능한 인물이었다.

‘한 많은 대동강’ 원곡 LP판을 턴테이블에 올려놓으면 노래가 시작되기 전에 다음과 같은 내레이션이 나온다.

내 고향 평양성아 그리운 대동강아

달 밝은 부벽루야 능라도 봄버들아

너와 함께 뱃놀이로 밤을 새던 옛 추억

수심가야 흥을 돋군 평양 기생 잘 있느냐

반월도 불새들아 연광정 봄바람아

영명사 종소리는 나그네를 울리더냐

꿈에라도 잊을손가 꽃을 따던 평양 처녀

그리워서 불러보는 대동강아 내 고향아

이러한 형식은 1920년대 흥행극단의 막간극 레퍼토리의 잔영으로, 일제강점기 말과 해방 전후 그리고 6.25전쟁 직 후에 번성했던 악극이 축소 변형된 형태로 보인다.

내레이션에서 ‘평양성’은 평양에 있는 삼국시대 고구려의 성곽을, ‘부벽루’는 393년 초창된 대동강 변 청류벽 위에 있는 누정을, ‘수심가’는 대표적 서도소리로 남도의 ‘육자배기’와 함께 우리 민요의 쌍벽을 이루는 소리이다. 또 ‘반월도’는 능라도· 양각도와 함께 대동강에 형성된 하중도이고, ‘연광정’은 대동강 절벽에 있는 조선시대 건축물로 관서 8경의 경승지이며, ‘영명사는 392년 광개토대왕 때 부벽루 서편에 세워진 고찰이다.

이제 ‘한 많은 대동강’ 가사를 살펴보기로 한다.

한 많은 대동강아 변함없이 잘 있느냐

모란봉아 을밀대야 네 모양이 그립구나

철조망이 가로막혀 다시 만날 그때까지

아~ 소식을 물어본다 한 많은 대동강아

대동강 부벽루야 변함없이 잘 있느냐

귀에 익은 수심가를 다시 한번 불러본다

편지 한 장 전할 길이 이다지도 없을소냐

아~ 썼다가 찢어버린 한 많은 대동강아

가사 중 ‘을밀대’는 선녀의 전설이 서린 ‘사허정’이라고도 불리우는 정자이다. 문자와 카톡 보내기가 일상화된 신세대에게는 이해가 안 가지만, 연애편지를 써본 경험이 있는 쉰 세대에게는 가슴에 와 닿는 구절이 ‘썼다가 찢어버린’이라는 가사이다.

한편, 이 노래의 주제별 분류는 ‘고향과 타향살이’이고, 시적 자아(詩的自我)는 6.25 전쟁으로 고향을 떠나와 그리는 유랑객이다 또 긍부별 분류로는 슬픔이나 이별을 노래한 부정적 정서의 가사이다.

즉, 황해도 박연에서 태어나 일본에 체류하다 부산에 둥지를 튼 38따라지 작사가 야인초의 ‘썼다가 찢어버린’ 망향의 편지이기도 하다.

‘한 많은 대동강’은 1966년 최인현 감독에 의해 동명의 영화로도 제작되었는데, 김지미·남궁원·최무룡이 주연을 맡았다. 시놉시스는 자유 대한으로 남하한 주인공이 6.25전쟁이 터지자 평양 탈환 작전에 참전하여 어렵사리 옛 애인을 찾았지만, 그녀는 이미 북한군 군관이 된 고향 친구와 결혼한 후였다. 실연의 슬픔을 딛고 옛 애인의 행복을 기원하며 다시 전선으로 떠난다는 내용이다.

* 만담가 장광팔은...

본명은 장광혁. 1952년 민요만담가 장소팔 선생 슬하의 3남으로 서울에서 태어나, 우리나라의 전통 서사문학 만담과 대중가요 가사연구에 대한 글쓰기와 만담가, 무성영화 변사, 시나리오 작가로 활동하며, 남서울예술실용전문학교에서 서사문학을 가르치고 있다.