지금으로부터 꼭 528년 전인 1488년(성종 19년) 겨울, 중국의 절강성(浙江省) 태주(台州府) 임해현 한 어촌 해안가에 태풍을 만나 표류하던 배 한척이 떠밀려 왔다. 배 한쪽은 갑판이 허물어져 물이 새고 돛대는 풍랑을 이기지 못해 다 부러져 있었다. 장기간 표류에 지친 듯 남루한 차림에 허기진 43명이 배에서 내려 민가를 찾았다. 이내 돌아온 것은 포박과 매질이었다. 당시 중국 해안가에 자주 출몰했던 왜구(倭寇)로 오인 받았기 때문이다. 우여곡절 끝에 조선인임이 밝혀져 오해가 풀리고 항저우(杭州)로 이송됐다.

15세기 조선 성종 때 문신이었던 최부(崔溥)의 ‘표해록(漂海錄)’ 내용 일부다. 최부는 왕명을 받아 제주도에 추쇄경차관(推刷敬差官)으로 출장을 나갔다가 전남 나주 고향에 있는 부친이 별세했다는 소식을 들었다. 제주목사가 마련해 준 배를 타고 해남으로 향하던 중 거센 폭풍우를 만나 추자도 앞바다에서 표류를 시작했다. 13일간의 표류 끝에 중국 동남쪽 지금의 영파(닝보·寧波) 해안지방에 도착, 조선으로 송환되기까지 태주~영파~소흥~항주~소주~진강~양주~회안~서주~천진~북경~산해관~북녕~요양을 거쳐 단 한 사람의 낙오자 없이 대오를 이끌고 한양에 무사히 도착했다. 중국에서 조선으로 돌아가기까지 148일간의 대장정이었다.

일기체로 기록한 148일의 중국 견문록...“15세기 중국사회 객관적 서술”

굳이 500여 년 전 표해록 얘기를 꺼낸 이유는 최근 심상치 않은 한·중, 한·일 관계 등 복잡다단한 국제 관계를 보면서 위기의 상황에 처했을 때 필요한 리더의 역할과 함께 한 관찰자의 정확한 시각과 견해가 후대에 미치는 영향이 얼마나 큰지를 함께 생각해보자는 의미에서다.

필자는 수 년전 제주에서 근무하던 시절 최부의 드라마틱한 표해록 얘기를 처음 들었다. 그리고 표해록 원문과 고려대 사학과 박원호 교수의 ‘최부 표해록 연구’를 읽으며 기회가 되면 꼭 최부 일행이 걸었던 중국 대륙의 그 길을 답사하고자 하는 소망이 있었다. 학창시절 중국과 첫 인연을 맺은 이후 베이징 특파원, 출장, 대학 강단까지 인생의 절반 이상을 중국을 알고자 했지만 지적 허기와 목마름이

항상 한 켠에 자리 잡고 있었다. 그리고 올해 초 그것을 실행에 옮겼다.

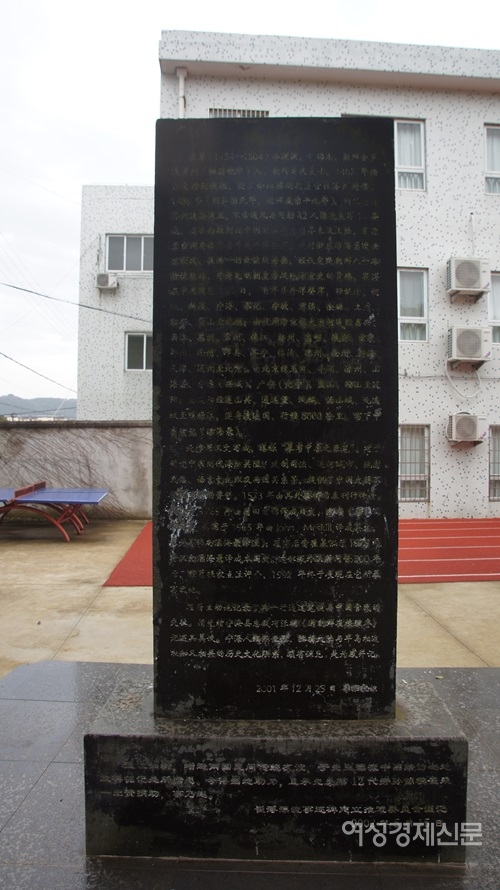

최부가 처음 도착했던 바로 그 작은 어촌, 절강성 영파시 닝하이현(寧海縣) 황금열쇠희망소학교 운동장 뒤편에 최부 후손들이 2001년 12월 25일에 세운 ‘최부표류사적비(崔溥漂流事迹碑)’를 어렵게 찾았다. 마을 사람들은 이곳을 찾는 한국인은 후손 외에는 거의 없다고 한다. 그래도 최부에 관한 얘기는 알고 있었다.

영파를 시작으로 한달간 최부 일행이 거쳐 간 길을 따라 각 도시를 들러 흔적을 살펴보며 위대한 학자의 여정에서 많은 것을 사색하는 좋은 계기가 됐다. 표해록은 표류에서부터 시작된 여정을 일기체로 기록한 일종의 중국견문록이다. 당시 조선인이 쉽게 가 볼 수 없었던 중국 강남의 견문에 대한 기술은 양반들에게 큰 화젯거리가 됐다. 흔히 ‘친구 따라 강남 간다’ ‘강남 갔던 제비 돌아 온다’는 우리 속담은 바로 중국 장강 이남의 화려했던 ‘강남’을 일컫는 말이기도 하다.

근대 이전에 중국을 여행한 외국인이 남긴 기행기 중에는 13세기 베니스 상인의 아들 마르코 폴로가 남긴 ‘동방견문록(東方見聞錄)’이 가장 유명하다. 그러나 서양인의 시각에서 본 중국문화에 대한 이해는 어느 정도 한계를 지닐 수밖에 없었다. 1992년 중국 베이징대학 갈진가(葛振家)는 ‘표해록-중국기행’에서 “중국 문화에 정통한 조선의 지식인 최부는 해박한 역사·지리·문학 지식을 바탕으로 머문 기간은 5개월 정도에 불과했지만, 15세기 중국 사회를 이만큼 객관적으로 바라본 책은 중국 내부에서 조차 찾기 어렵다”고 언급했다.

조선보다 일본에서 더 인기… 중국 정보 부족한 일본인들에 ‘교과서 역할’

20세기 들어 표해록에 학문적 관심을 가진 사람은 놀랍게도 미국인 메스킬이었다. 1958년 일본 유학중 일본 승려 책언(策彦)의 ‘입명기(立明記)’를 연구하던 중 교토대학 스승으로부터 책언보다 51년이나 앞서 쓴 조선인 최부의 명나라 여행기를 접하고 연구했다. 이 논문으로 메스킬은 컬럼비아대 박사학위를 취득했다. 1976년 비로소 첫 한글 역본이 나오기 18년전에 미국 학자가 더 관심을 가졌던 것이다.

사실 표해록은 조선보다도 일본에서 더 인기가 있었다. 항상 중국 내륙의 정보에 굶주려 있던 일본인들은 표해록을 1769년 유학자 청전군금(靑田君錦)이 비록 완역은 아니었지만 일본어로 번역하고 ‘당토행정기(唐土行程記)’라는 이름으로 출판했다. ‘당토’란 당시 일본인들이 중국을 부르는 말이었다. 얼마 후 ‘통속표해록(通俗漂海錄)’으로 제목을 바꿔 일본에서 더욱 널리 읽혀졌다고 한다. 지리적으로 섬나라인 일본이 중국과 직접적인 교류를 하기가 쉽지 않은 상황에서 중국에 관한 지식과 정보를 알 수 있는 거의 유일한 기록이었다.

일본이 얼마나 표해록에 관심이 있었는지는 조선시대에 나온 판본 6종 중에서 임진왜란 전에 간행된 3종 판본이 국내에는 없고 일본의 세 문고에만 각각 수장되어 있다는 사실에서 잘 알 수 있다. 명종 연간에 출간된 관판본(官版本) 완본은 일본 도쿄의 동양문고(東洋文庫)에 보관중이고 우리나라에서는 고대 도서관 화산문고에 권1만 가지고 있을 뿐이다. 정주본(定州本)과 남원본(南原本)도 각각 일본 출판사들이 완본을 소장하고 있다.

박원호 교수는 ‘최부 표해록 연구’에서 19세기 일본인들이 바닷길을 통해 유구(劉球)나 필리핀, 그리고 남중국과의 교류가 활발했던 까닭에 표류 이야기에 한층 흥미진진함을 느꼈을 것이라는 점을 강조했다.

중국인들도 탄복한 올곧은 선비정신… 관료의 실력·품격 보여줘

이번 여행을 통해 나는 왜 우리보다 미국, 일본, 중국 학자들이 표해록에 관심을 가졌

을까를 곰곰이 생각해보며 세 가지 교훈과 결론을 얻었다.

첫째는 최부의 철저한 관찰력과 기록정신이다.

남경(南京)에 수도를 두었던 명조(明朝)가 북경(北京)으로 천도한 이후, 조선의 조공 사절은 요동을 거쳐 북경까지만 육로로 왕래했다. 따라서 이남 지역, 특히 경제와 문화가 발달한 장강 남쪽 지방을 견문할 수 있는 기회가 적었다. 그런데 최부는 표류로 인해 흔히 강남으로 불리는 장강 하류 델타지역을 자세히 견문할 수 있었다. 아울러 항주~북경을 연결하는 중국 교통의 대동맥을 직접 목도했다.

최부는 대운하 연안의 시가지 모습뿐만 아니라 경제, 문화, 사회생산, 생활습속, 도시풍경 등 진귀한 내용을 세세하게 담았다. 소흥(紹興)을 지날 때 당시 중국 강남지방에서 유행한 발로 밟아 양수기 역할을 하는 수차(水車)를 보고 제작방법을 여러 차례 묻는 장면이 나온다. ‘우리나라도 논에 가뭄이 들 때 이를 배워 농민들에게 가르친다면 큰 도움이 되겠다’며 재차 물어 수차제작법을 기록한 이용후생(利用厚生)의 정신은 성리학자의 또 다른 면모를 보게 한다. 중국 역사학자 판진민(范金民) 남경대 교수는 “대운하를 통과한 여정에 대한 15세기 기록 중에 ‘표해록’이 그 정확성과 상세함에서 단연코 제일로 꼽힌다. 명대를 통틀어도 찾을 수 없다”고 격찬했다.

둘째는 올곧은 조선의 선비정신에 중국인들도 탄복한 점이다.

과거 시험을 통해 등용한 최부는 비록 표류 당시 32살이었지만 학식과 품격에서 대단한 내공을 쌓고 있었음이 표류기에서 확인된다. 중국 곳곳을 지날 때마다 중국의 지방 관료나 학자들이 조선에서 온 선비의 학식을 시험했다. 조선의 과거제도나 유학과 불교에 대한 호기심으로 질문할 때마다 필담으로 거침이 없었다.

특히 중국 관료들이 ‘당신도 시를 지을 줄 아는가?’라고 물었을 때 ‘시는 경박한 사람이 풍월을 농하는 것으로 도학을 배운 군자가 할짓은 아니다. 그러나 먼저 시를 부르는 사람이 있으면 화답 정도는 하지 않을 수 없을 뿐이오’라고 말하며 조선 초기의 사림파(士林派)답게 작시(作詩)에 적극적이지 않았다. 그러나 가는 곳마다 요청을 받았을 때는 거침없이 시로 화답해주자 중국 관료들이 선물을 주는 등 특별대우를 해준 대목들에서는 비록 명나라와 조선의 관계가 기울었다 하더라도 선비의 기개를 보여준 점에서는 예나 지금이나 관료의 실력과 품격이 얼마나 중요한지를 알 수 있게 한다.

한사람 낙오 없이 43명 전원 귀환… 위기에서 더 빛난 지도자의 모습

셋째는 최부의 위기관리 리더십이다.

43명의 최부 일행은 난파선에서 선원들의 반란 움직임과 중국 해적들을 만나 처형당할 위기, 중국 하급관료들의 ‘공적 쌓기용’ 희생양으로 죽을 고비를 세 번이나 맞았다. 그때마다 강력한 위기 관리 능력을 보여준다. 특히 최부에 대한 원망 때문에 내부저항으로 위계질서가 무너질 처지에 빠지자 ‘우리는 생사의 괴로움을 함께 하니 골육과 다름이 없다. 이제부터 서로 보호한다면 몸을 온전히 하여 돌아 갈 수 있을 것이다. 그러나 아무리 표류하고 도망하여 급박하다 하더라도 너희들이 나에게 무질서하고 위의(威儀)를 보여주지 않는다면 과연 누가 우리를 대접해주겠는가’라고 설파하여 위기를 넘긴다. 최부는 위험한 상황 속에서 빛나는 리더십을 발휘하며 끝까지 조선 관료로서의 존엄을 무너뜨리지 않고 결국 단 한명의 낙오자도 없이 조선으로 돌아가게 된다.

중국 고전에 이런 우화가 있다. 중국 전한 시기 이광(李廣)이라는 명장이 불과 100명의 기병을 이끌고 적진 깊숙이 쳐들어가 기습공격에 성공했다. 그러나 곧 적군에 포위됐다. 정면 돌파는 불가능하다고 판단한 그는 장병들에게 이렇게 명했다. “침착하게말에서 내려 안장을 풀어라.” 적은 깜짝 놀랐다. 너무나 대담한 행동이었기 때문이다. 뭔가 반드시 계략이 있을 것으로 믿은 적들은 주춤했다. 이때 갑자기 이광은 10여 기병을 이끌고 적진에 들어가 한칼에 적장을 베었다. 혼비백산한 적군 병사들은 허둥지둥 달아나기에 바빴다. 결국 이광은 한 사람의 병사도 잃지 않고 돌아왔다.

사마천은 ‘사기 이장군열전(史記 李將軍列傳)’에서 “장군의 언변은 그다지 좋지 않았지만 그 덕과 성실함은 천하에 알려져 있었다. 복숭아와 오얏꽃은 아무 말 하지 않아도(桃李不言) 그 아름다움에 끌려 사람들이 모이므로 나무 밑에는 자연스럽게 샛길이 생긴다(下自成蹊)”라고 기록했다.

최근 사드 배치, 북한 핵문제 해결방안 등을 놓고 한·중 관계가 수교 이후 최악의 상황이라는 평가가 나오고있다. 국가 간의 관계는 역사적으로 놓고 보면 개인도 그렇지만 최상과 최악의 상황을 반복한다. 이런 때 일수록 역사 속에서 아무리 위기에 처해도 새로운 길을 찾아내는 성혜(成蹊)의 지도자가 그리워진다. 21세기 위기의 대한민국에 ‘최부’와 같은 진정한 리더는 없는 것일까?

/민경중(한국외국어대 중국언어문화학부 초빙교수)