'지불의 고통' 삭제한 간편 결제, 혁신 아닌 '마취'

'손가락 하나로 배송까지', 경제관념 무너뜨렸다

# 서울 관악구 신림동 고시원에 거주하는 취업 준비생 김모 씨(29)의 통장 잔고는 112만원. 새벽 2시가 되자 습관처럼 스마트폰 쇼핑 앱을 켠다. 화면에 뜬 ‘마감 임박’ 알람에 홀린 듯 8만원짜리 무선 이어폰을 장바구니에 담고 결제했다. 비밀번호 입력조차 필요 없는 ‘원터치 결제’ 탓에 돈을 썼다는 감각은 1초도 걸리지 않았다. 김씨는 “당장 필요 없다는 걸 알지만 현관 앞에 택배가 놓여 있다는 상상을 하면 불안감이 사라진다”고 털어놨다.

경제적 빈곤을 겪으면서도 과도한 쇼핑에 중독되는 2030 청년층이 늘고 있다. 과거엔 과소비가 부유층의 전유물이었다면 작금의 쇼핑 중독은 플랫폼 기업의 정교한 상술과 청년의 박탈감이 결합한 ‘신종 사회적 질병’으로 진화했다는 지적이다.

여성경제신문이 21일 심리학 및 행동경제학 연구를 토대로 청년들이 쇼핑 앱의 노예가 되는 메커니즘을 분석했다.

현금 없는 사회의 역설···뇌는 ‘고통’을 잊었다

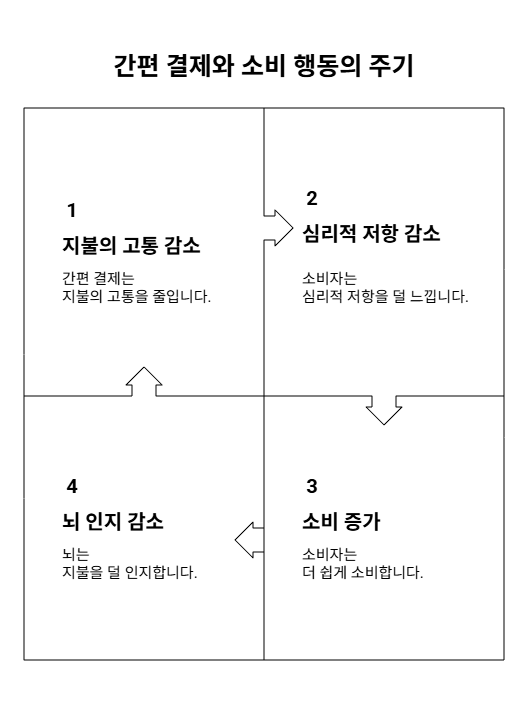

전문가들은 간편 결제 시스템이 뇌의 ‘제동 장치’를 고장 냈다고 분석한다. 행동경제학에서는 현금을 지불할 때 뇌의 고통 중추인 뇌섬엽(Insula)이 활성화되는 현상을 ‘지불의 고통(Pain of Paying)’이라 부른다.

1998년 MIT 슬론 경영대학원의 드라젠 프렐렉(Drazen Prelec) 교수와 조지 로웬스타인(George Loewenstein) 교수의 연구에 따르면 소비 시점과 결제 시점이 분리되거나 지불 과정이 간소화될수록 소비자가 느끼는 심리적 저항감은 현저히 낮아진다.

쿠팡, 네이버페이 등이 도입한 ‘간편 결제’ 시스템은 지갑을 꺼내 돈을 세는 물리적 행위를 삭제함으로써 뇌가 지불의 고통을 인지하기도 전에 구매를 끝내게 한다. 돈이 나간다는 사실 자체를 뇌가 감지하지 못하도록 시스템이 설계된 셈이다.

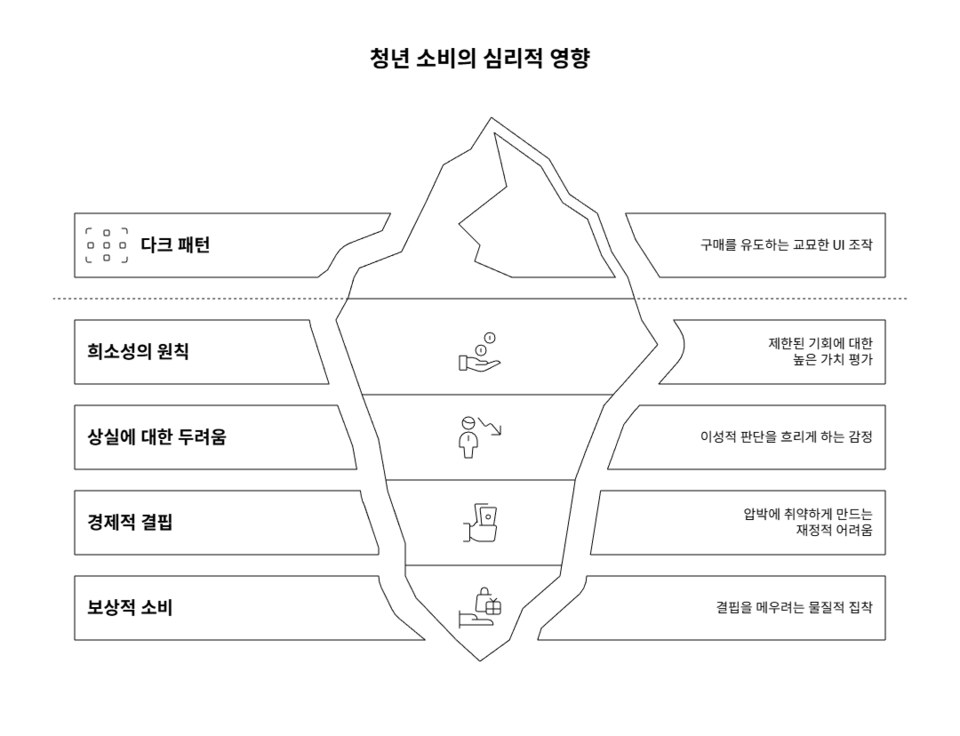

청년들의 지갑을 여는 건 개인의 의지 부족보다 기업의 심리 전술 영향이 크다. 대표적인 것이 사용자 인터페이스를 교묘하게 조작해 구매를 유도하는 이른바 ‘다크 패턴(Dark Patterns)’이다.

“품절 임박 3개 남음”, “현재 20명이 보고 있는 상품” 등의 문구는 로버트 치알디니(Robert Cialdini) 애리조나주립대 심리학과 교수가 주창한 ‘희소성의 원칙(Scarcity Principle)’을 이용한 사례다.

치알디니 교수는 그의 저서와 연구를 통해 “사람들은 기회가 제한될수록 그 가치를 높게 평가하며 상실에 대한 두려움 때문에 이성적 판단이 흐려진다”고 지적했다. 경제적 여유가 없는 청년일수록 ‘지금 사지 않으면 손해’라는 압박에 취약할 수밖에 없다.

아이러니하게도 경제적 결핍이 클수록 명품이나 불필요한 물건에 집착하는 경향도 확인됐다. 이를 심리학계에서는 ‘보상적 소비(Compensatory Consumption)’로 정의한다.

2008년 미국 노스웨스턴대 켈로그 경영대학원의 데릭 러커(Derek Rucker) 교수와 아담 갈린스키(Adam Galinsky) 교수의 공동 연구에 따르면 사람들은 사회적 지위가 낮다고 느끼거나 상황에 대한 통제력을 상실했을 때(Powerlessness), 물건을 구매함으로써 자신의 지위를 과시하거나 자존감을 회복하려는 성향을 보였다.

취업난과 주거 불안으로 자존감이 떨어진 2030 세대에게 택배 상자는 ‘나도 아직 구매력이 있다’는 것을 증명하는 심리적 위로 기제로 작동하는 것이다.

쇼핑 중독의 고리를 끊기 위해서는 의지에 기대기보다 시스템적 차단이 필수적이다. 듀크대 댄 애리얼리(Dan Ariely) 교수 등 행동경제학자들은 소비 결정 과정에 의도적인 불편함, 즉 '마찰(Friction)’을 도입해야 한다고 제언한다.

전문가들이 제안하는 구체적인 실천 방안은 다음과 같다. △자동 로그인 및 카드 삭제: 결제할 때마다 카드 번호를 직접 입력하게 만들어 ‘지불의 고통’을 인위적으로 되살려야 한다. △48시간 숙려 제도: 장바구니에 담은 뒤 결제 버튼을 누르기 전 강제로 48시간을 대기한다. 도파민에 의한 흥분 상태를 가라앉히는 골든타임이다. △감정 일기 작성: 2015년 샌프란시스코 주립대 라이언 하우(Ryan Howell) 교수의 연구에 따르면 소비 욕구 이면의 감정(우울, 스트레스 등)을 인지하고 기록하는 것만으로도 충동구매 억제 효과가 있는 것으로 나타났다.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr