16조 재가요양 'B2G 정석' 모델, '보험 수가' 리스크에 촉각

27조 AI돌봄 지자체 예산 선점 위한 '록인(Lock-in)' 전쟁

7.4조 보조기기 예산은 '공식 가이던스', 매출 '숨은그림찾기'

2026년, 나랏돈 약 70조원이 노인 증가와 출생 감소 문제를 해결하는 데 쓰인다. 2025년 우리 사회는 국민 10명 중 2명이 노인인 초고령사회로 진입했는데, 정부는 '이대로는 안 되겠다' 싶어 노인 분야에 예산을 대폭 투입했다.

17일 통계청 ‘2025 고령자 통계’에 따르면 올해 65세 이상 고령인구 비중은 20.3%로 집계됐다. 1 10명 중 2명이 노인인 사회가 현실이 됐다.

인구 연령층 구조 변화는 정부 예산의 방향을 ‘인구구조 대응’으로 고정시키고 있다. 8월 말 국무회의에서 의결된 2026년도 정부 예산안은 총지출 728조원, 전년 대비 8.1% 증액이다. 이 가운데 보건·복지·고용 기능별 예산은 269.1조원으로 전년보다 20.4조 원 늘어 가장 큰 비중을 차지한다.

특히 저출생·고령화 대응 예산만 62.6조원에서 70.4조원으로 7.8조원 늘렸다. ‘인구구조’ 하나에 70조원 넘는 세금이 묶이는 셈이다. 주식시장에서 시선은 이 나랏돈이 어디로 흘러가는지에 쏠린다. 2026년 예산안은 현금성 지원을 유지하면서도 ‘서비스·기술·보조기기’를 민간에 위탁하는 구조를 넓혔다.

정부·지자체를 상대(B2G, Business-to-Government)로 확정 매출을 쌓는 상장사들이 투자자의 레이더에 들어온 이유다.

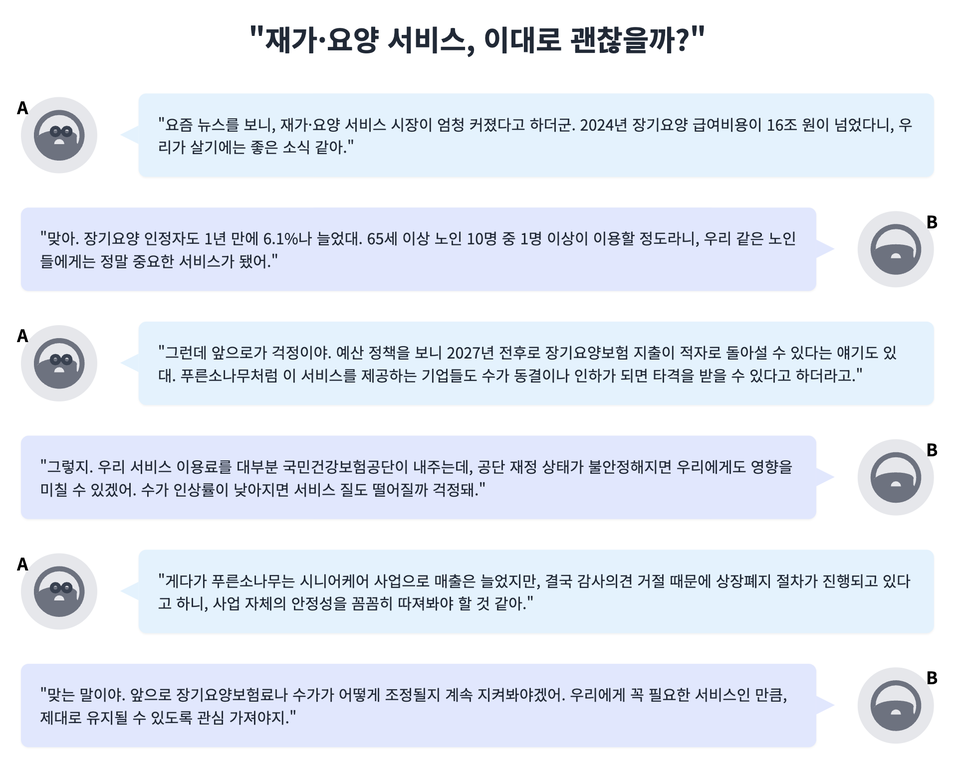

재가·요양 서비스…16조 넘은 장기요양 급여비

'현금 흐름’ 첫 번째 축은 노인장기요양보험을 기반으로 한 재가·요양 서비스다. 국민건강보험공단이 6월 발간한 ‘2024 장기요양 통계연보’에 따르면 2024년 장기요양 급여비용은 16조 1762억원으로 전년 대비 11.6% 늘었다.

공단 부담금만 14조 7675억원(전년 대비 11.9% 증가)으로 급여비의 91.3%를 공단이 직접 지불하는 구조다. 장기요양 인정자는 2024년 기준 116만 5000명으로 1년 새 6.1% 증가했다. 고령인구(65세 이상 의료보장 노인) 1040만명 가운데 10명 중 1명 이상이 장기요양 보험급여를 이용하는 셈이다.

매년 두 자릿수 증가를 이어온 점을 고려하면 2026년 급여비는 20조원 안팎까지 커질 것이란 전망이 다. 이 재원은 요양원·주야간보호센터·방문요양 기관이 제공한 서비스의 ‘수가’로 지급된다.

재무 구조만 놓고 보면 가장 정형화된 B2G 모델이다. 코스닥 상장사 푸른소나무(057880)는 이 구조를 활용하는 대표적인 시니어케어 종목이다. 회사는 수도권 중심으로 9개 주·야간보호센터와 요양원을 운영하고, 치매안심센터 2개소를 위탁받아 시니어 케어·헬스케어 사업을 펼치고 있다. 2025년 상반기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 179.9% 증가했다. 증권가에서는 치매안심센터 등 공공 위탁 시설 확대와 장기요양 관련 매출이 늘어난 결과로 해석한다.

다만 이런 사업 모델은 노인장기요양보험 수가 인상률에 민감하다. 국회예산정책처는 2025년 보고서에서 “장기요양보험 지출이 2027년 전후 적자로 전환할 수 있다”며 보험료율·수가 조정 논의 필요성을 제기했다. 수가 동결 또는 인하가 현실화될 경우 재가·요양 서비스 기업의 영업이익률은 즉시 타격을 받을 수밖에 없다.

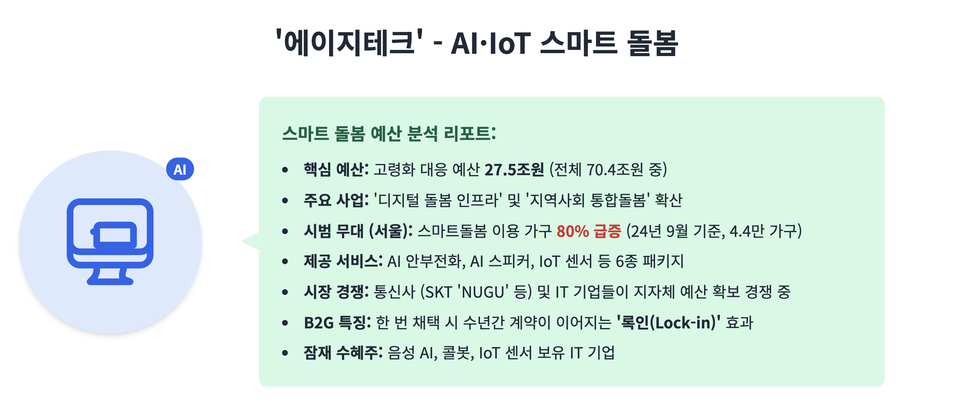

‘에이지테크’…AI·IoT 스마트 돌봄

2026년 예산안에서 저출생·고령화 대응 예산 70.4조원 가운데 27.5조원이 고령화 대응에 배정됐고 이 안에 ‘지역사회 통합돌봄 전국 확산’과 디지털 돌봄 인프라 구축 예산이 포함됐다.

서울시는 이미 스마트 돌봄의 전국 시범무대가 됐다. 서울시복지재단 사회적고립가구지원센터가 제공하는 ‘스마트돌봄서비스’를 이용한 고립위험 가구는 2024년 9월 기준 4만 4923가구로 전년 동기(2만 4932가구) 대비 약 80% 늘었다. AI 안부전화·AI 스피커·IoT 센서 등 6종의 서비스가 패키지로 공급되고 있다.

통신사와 IT 기업들은 지자체 스마트 돌봄 예산을 둘러싸고 경쟁 중이다. SK텔레콤은 ‘누구(NUGU)’를 활용한 AI 안부전화·돌봄 서비스를 통해 2023년까지 누적 11만 538명을 대상으로 약 176만건의 안부 전화를 제공했다.

이 가운데 위험 발화를 보인 4063명을 전문 상담사와 연결하고 위급 대상자로 분류된 28명에게는 병원 동행 서비스까지 연계했다. 지자체 B2G 사업의 특징은 ‘롱테일’과 ‘록인’이다. 한 번 특정 업체의 솔루션이 채택되면 같은 플랫폼으로 수년간 예산 집행이 이어지는 경우가 많다.

서울시 AI 안부확인서비스 사업에서 2022~2023년 SK텔레콤 ‘누구 비즈콜’이 25개 자치구 중 76%와 계약을 맺었던 사례가 대표적이다. 국내 상장사 가운데서는 음성 AI·콜봇·IoT 센서를 보유한 IT 기업들이 이 시장의 잠재 수혜주로 꼽힌다.

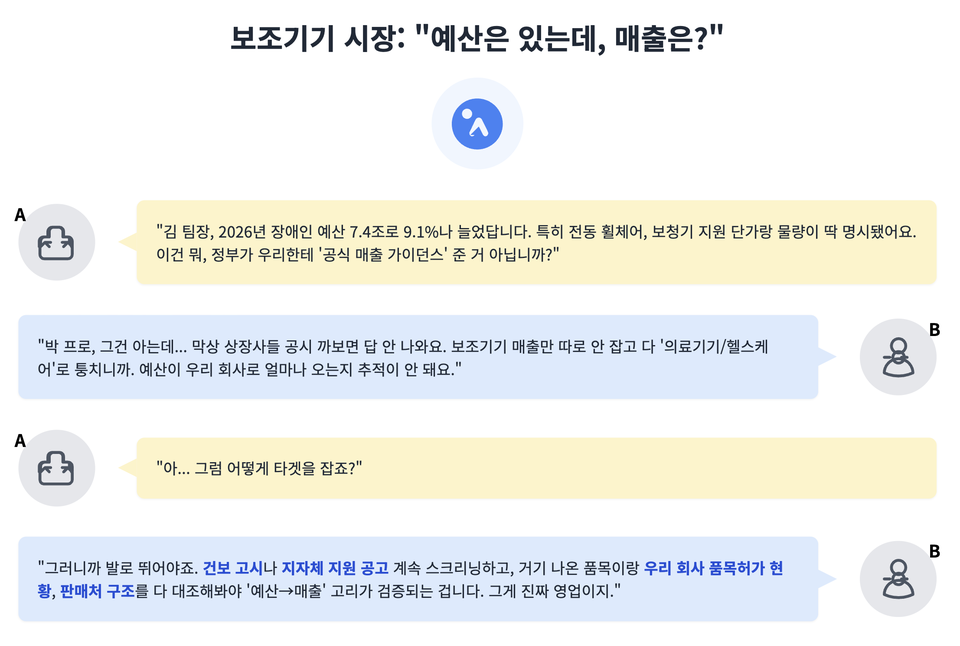

장애인·시니어 보조기기…예산이 곧 매출

2026년 장애인 관련 예산은 약 7조 3950억원으로 2025년 6조 8461억원에서 9.1% 늘었다. 전체 예산 728조원 가운데 비중은 약 1.0% 수준이지만 활동지원·일자리·보조기기 바우처·급여 지원 항목이 고르게 확대된 점이 특징이다.

2026년 장애인 분야 예산 7.4조원에는 발달장애인 주간활동서비스(대상 1.5만명), 최중증 돌보미 전문수당 인상(월 5만→15만원), 장애인 일자리 3만 6000개 확대 등이 포함된다.

이 과정에서 전동 휠체어·전동스쿠터·자세보조용구·보청기 등 보조기기 지원 단가·물량도 조정된다. 예산안 세부사업서 지원 단가와 물량이 명시돼 있어, 관련 기업에는 ‘공식 매출 가이던스’에 가깝다.

글로벌 보청기 시장만 보더라도 성장세는 뚜렷하다. 덴마크계 글로벌 보청기 제조사 WS Audiology는 2022/23 회계연도에 매출 24억 6500만유로(전년 대비 5% 증가)를 기록했고 2023/24 회계연도 3분기에도 유기적 성장률 12%를 유지했다.

국내내에서도 다국적 브랜드와 국내 유통사가 고령성 난청 환자 증가, 건강보험 보청기 급여 지원 확대를 발판으로 시장을 넓히고 있다. 문제는 상장사 공시에서 ‘정부 예산과의 직접 연결고리’를 확인하기 어렵다는 점이다.

국내 보조기기 상장사 상당수는 의료기기·헬스케어 품목을 혼합해 매출을 인식하기 때문에 보조기기 매출이 전체에서 차지하는 비중을 따로 추적해야 한다.

투자자는 건강보험 고시, 보건복지부·지자체 보조기기 지원 사업 공고와 기업의 품목허가 현황, 판매처 구조를 함께 봐야 ‘예산→매출’ 연결고리를 검증할 수 있다.

정책 리스크…“수가는 정치, 매출은 숫자”

세 섹터 모두 공통 리스크는 ‘정책’이다. 장기요양보험은 보험료율·수가 조정 논의가 본격화되고 있고 2027년 전후 적자 전환 가능성이 제기되는 상황이다.

보험료 인상 대신 수가 동결·삭감으로 재정을 맞출 경우 요양 서비스 기업의 영업이익률은 구조적으로 낮아질 수 있다. 스마트 돌봄 예산은 지자체장의 정책 성향·재정 여력에 따라 급격히 불어났다 줄어들 수 있다.

서울시 스마트돌봄서비스처럼 1년 만에 이용 가구가 80% 늘어난 사례가 있는가 하면 예산이 줄면서 시범사업에서 후퇴하는 지방자치단체도 있다.

장애인·시니어 보조기기 예산은 전체 장애인 예산 증가율과 연동돼 확대되는 추세지만 여전히 전체 예산의 1% 남짓에 그친다는 비판이 적지 않다. 특정 품목의 급여 기준이 강화되거나 지원 단가가 조정될 경우, 관련 기업 매출은 한 회계연도 안에서도 크게 흔들릴 수 있다.

김정은 숭실사이버대 요양복지학과 교수는 여성경제신문과 통화에서 "결국 초고령·저출생 시대의 복지 B2G 투자는 ‘나라 예산’과 ‘기업 숫자’를 동시에 읽어야 하는 종목"이라며 "예산서·국회예산정책처 보고서·건보공단 통계·지자체 입찰 공고를 정기적으로 점검하면서 수가·단가·지원대상 변화가 기업 손익에 미치는 영향을 숫자로 환산하는 기업만이 장기 투자자의 신뢰를 얻을 수 있다"고 봤다.

이어 "정책이 방향을 정한다면, 매출과 이익은 각 기업 전략의 결과다. 2026년 70.4조 원짜리 인구구조 대응 예산은 이미 결정된 ‘방향’"이라며 "그 방향에서 어떤 상장사가 안정적인 캐시카우를 쌓고 어떤 기업이 정책 리스크에 휘둘릴지는 앞으로 2~3년 공시와 예산서가 보여줄 것"이라고 설명했다.

여성경제신문 김현우 기자 hyunoo9372@seoulmedia.co.kr