소형 엔진 발전기 탑재한 EREV

충전 인프라·주행거리 불안 해소

EU 전환 전략 속 '현실적 선택지'

"엔진 제거 시 순수 BEV로 전환"

글로벌 친환경차 전환이 가속화하는 가운데 충전 인프라 부족, 주행거리 불안 등 이른바 '충전 공포'가 소비자 구매의 최대 장애물로 지적되면서 주행거리 연장형 전기차(EREV)가 대안으로 부상하고 있다. 특히 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수립 과정에서 플러그인 하이브리드차(PHEV)보다 탄소 배출 측면에서 더 현실적인 해법으로 거론되며 주목받고 있다.

21일 자동차업계에 따르면 2035년 NDC 확정 시한이 한 달도 채 남지 않은 상황에서 각국의 현실적인 목표 설정 필요성이 제기되고 있다. 순수 전기차(BEV)만으로는 성장 둔화, 인프라 제약, 수익성 문제 등을 고려할 때 내연기관차를 완전히 대체하기 어렵다는 판단에서다. 이에 글로벌 완성차 기업들은 EREV를 합리적 해결책으로 보고 라인업 확대에 속도를 내고 있다.

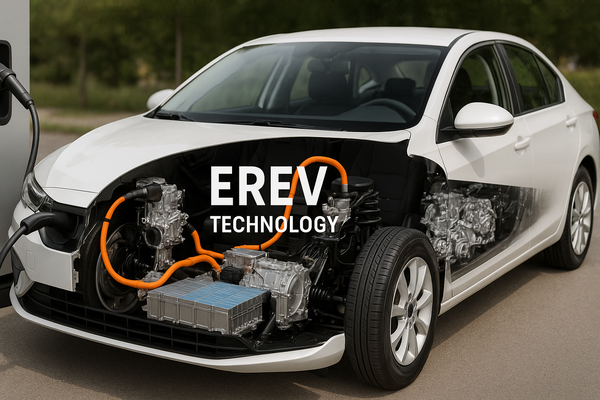

EREV는 소형 엔진 발전기를 탑재한 전기차다. 엔진은 배터리를 충전하는 발전기 역할만 수행하며 실제 구동은 전기모터를 통해 이뤄진다. 주행 감각은 전기차와 동일하면서도 배터리 방전 시 엔진 발전을 통해 900~1000km 이상 주행이 가능해 장거리 이동 불안을 해소할 수 있다. 또한 BEV 대비 배터리 용량이 상대적으로 적어 원가 절감과 원자재 리스크 완화 측면에서도 이점이 있다.

글로벌 시장에서는 이미 스포츠유틸리티차량(SUV)·픽업 트럭 중심으로 EREV 수요가 부상하고 있다. 미국 GM의 쉐보레 볼트와 BMW i3 Rex 등 초기 모델에 이어 최근에는 중국이 시장 성장을 주도하고 있다. 중국자동차공업협회(CPCA)에 따르면 2023년 중국 EREV 판매량은 전년 대비 79% 증가한 120만대로 집계됐으며 BYD, 샤오펑(Xpeng), 리오토(Li Auto) 등이 시장 성장을 견인하고 있다.

중국은 전기차 굴기를 앞세워 순수 전기차에 집중해왔지만 최근에는 엔진 개발 투자를 확대하며 EREV에 주목하는 흐름을 보이고 있다. 업계에서는 "충전 불편과 화재 리스크, 내구성 경쟁력 문제를 해결하지 못한 상황에서 EREV가 전동화 전환의 중간 지점으로 부상했다"는 평가가 나온다.

국내 완성차 기업들도 대응에 나서고 있다. 현대차그룹은 2026년 말 북미 시장을 시작으로 EREV 양산에 돌입해 2027년 본격 판매를 추진할 예정이다. 첫 적용 모델로는 제네시스 GV70이 거론되며 싼타페 등 중형 SUV를 시작으로 픽업트럭까지 확대할 계획이다.

유럽연합(EU) 역시 2035년 내연기관 신차 판매 금지를 목표로 두고 있으나 순수 전기차만으로는 현실적 한계가 있다는 지적이 제기되고 있다. 유럽 환경단체들은 PHEV의 CO₂ 감축 효과가 부풀려졌다고 비판하며 친환경차 분류에서 제외해야 한다고 주장해 왔다.

실제로 유럽 교통환경연합(T&E) 보고서에 따르면 2023년 유럽 환경청(EEA)에 제출된 PHEV 차량 12만3000대의 평균 CO₂ 배출량은 공식 수치(28g/km)의 5배 이상인 135g/km에 달했다.

EU는 2030년까지 1990년 대비 온실가스 순배출을 최소 55% 감축해야 하는 만큼 EREV를 전동화 전환의 '현실적 선택지'로 주목하고 있다. 충전 불편을 보완하며 하이브리드 선호 소비자의 기호를 흡수해 판매 기반을 넓힐 수 있다는 점도 전략적 이점으로 평가된다.

김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 여성경제신문에 "EREV는 충전 인프라 병목을 완화할 수 있는 과도기적 전동화 모델로 의미 있는 기술"이라며 "소형 엔진을 기반으로 필요시 엔진을 제거해 순수 전기차로 전환할 수 있어 효율성과 유연성을 동시에 확보할 수 있다"고 말했다.

여성경제신문 김성하 기자 lysf@seoulmedia.co.kr