[깐깐한 팩트탐구]

정부 10월·11월 고용동향, 청년 '고용 회복세' 명시

청년 고용률 해석하기엔 통계 허점···ILO 기준 원인

통계 전문가, "긍정 전망 섣불리 판단해선 안 된다"

지난 10월 · 11월 기획재정부 고용동향 발표에 명시된 청년 고용 회복세가 실제 고용 실태와 괴리가 있다는 주장이 나온다.

11일 관련 업계에 따르면, 정부가 발표한 청년 공식 실업률이 실제 고용 경기를 반영하지 못하고 있다.

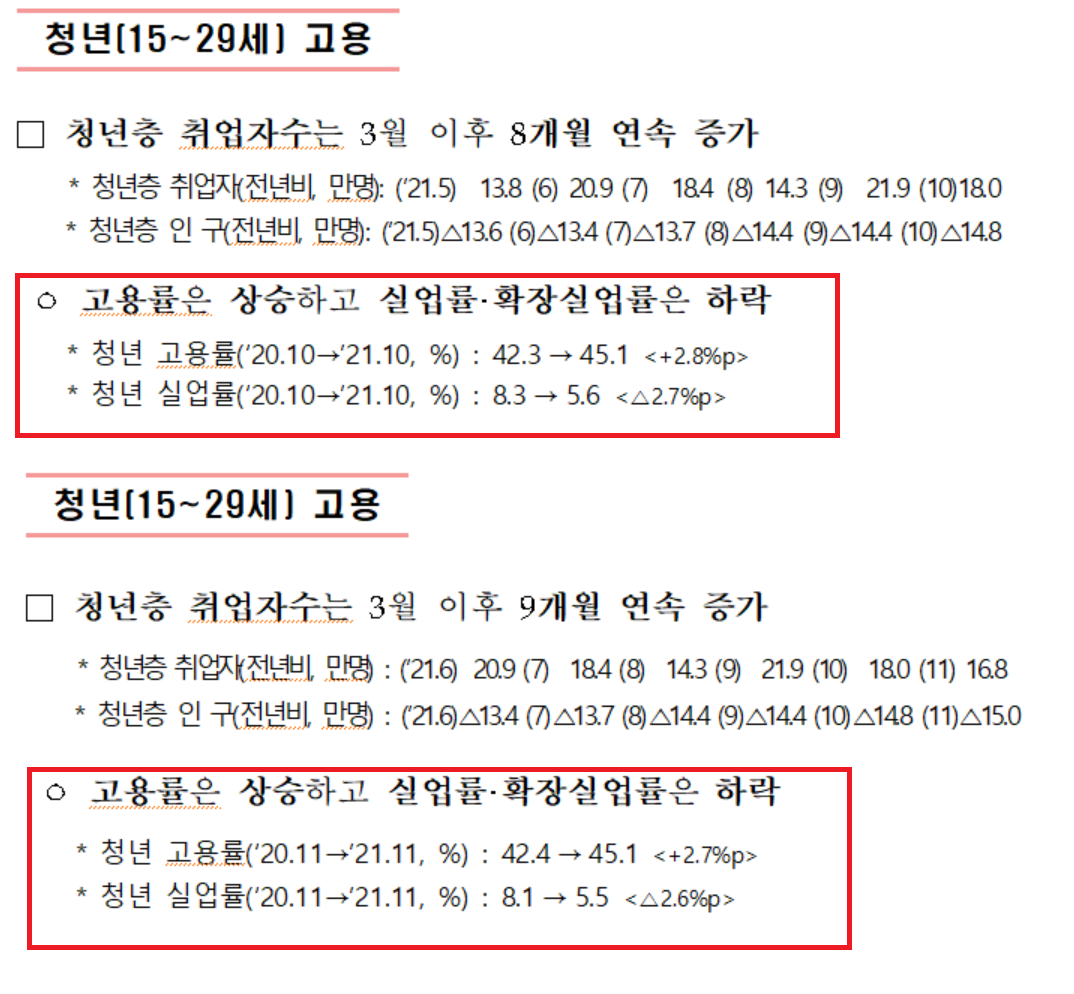

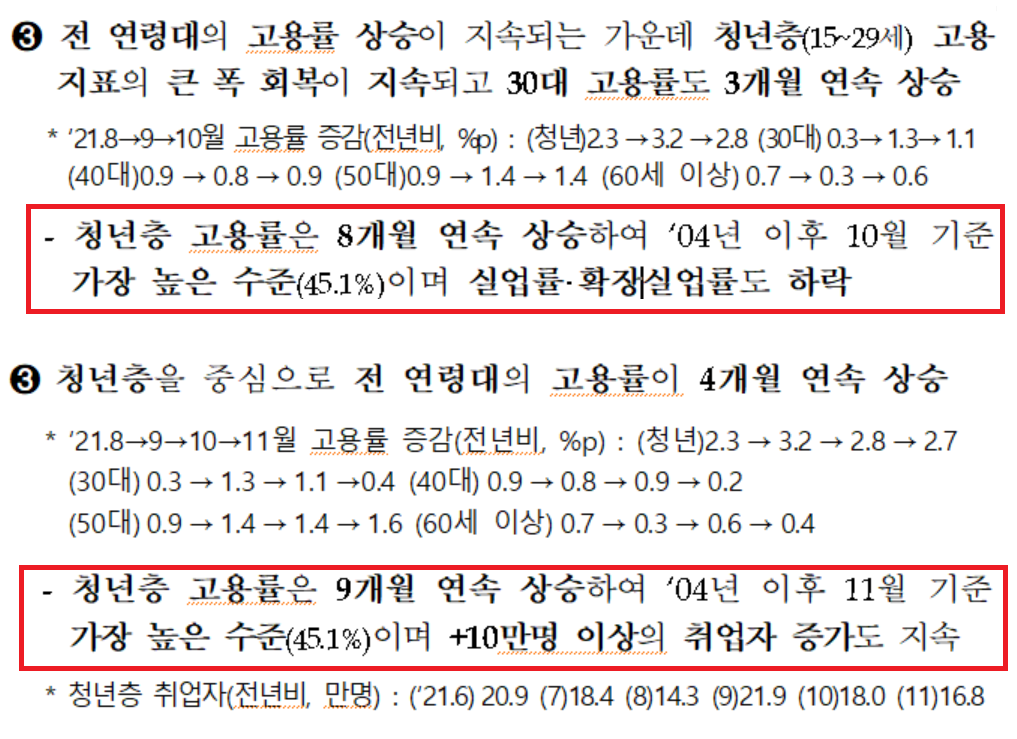

기획재정부는 'e-나라 지표 취업자 수/실업률 추이'를 근거로 작성한 보도자료를 통해 청년층(15세~29세) 고용 현황이 회복세를 보인다고 발표했다. 청년층 고용률 45.1% 달성과 전년 동월 대비 하락한 실업률에 근거해서다.

그런데 이같은 통계 해석이 가능할까. 팩트경제신문이 전문가 분석을 토대로 실체를 열어봤다.

정부가 발표한 고용 회복세와 상반되게, 응용 지표인 청년 확장 실업률은 지난해 10월·11월 기준 20.3%와 19.6%를 기록하는 등 공식 통계 상 실업률 5.6% 및 5.5%과 비교해 14.7%p 이상 벌어졌다.

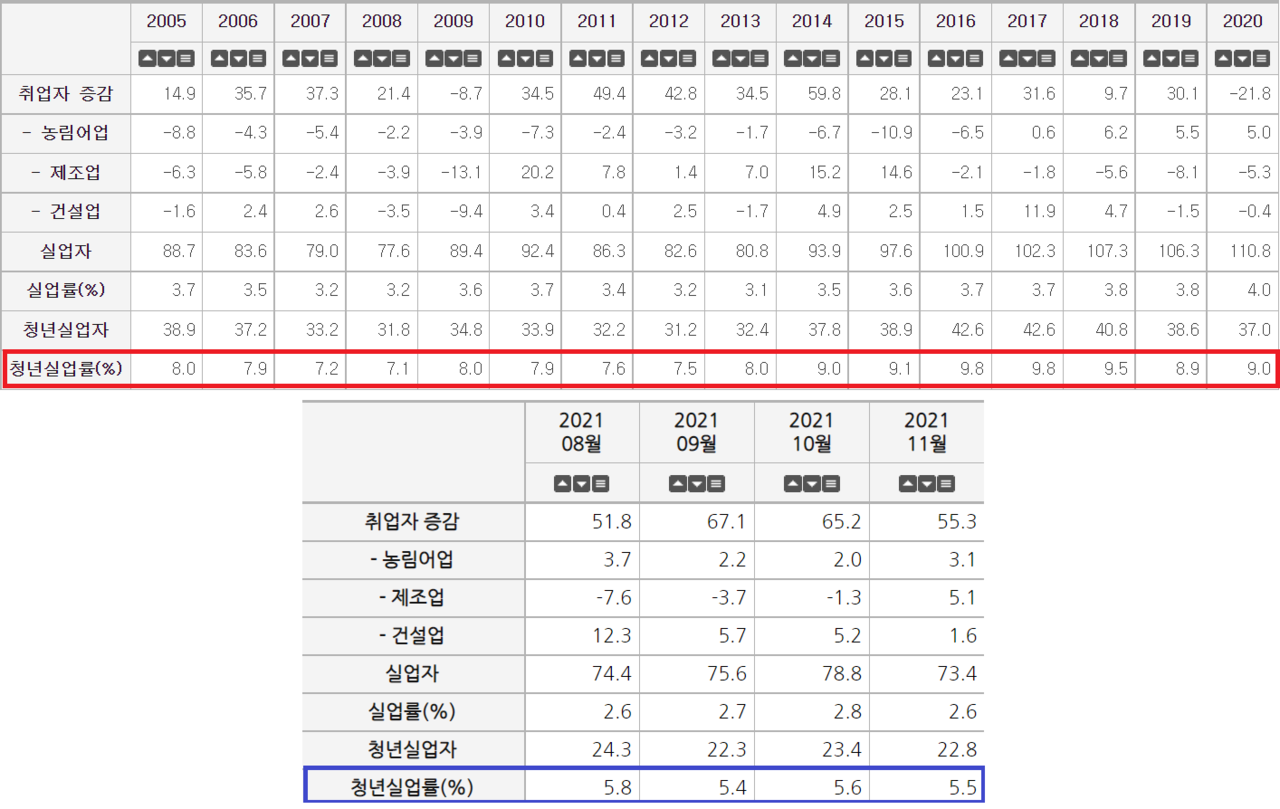

또한 정부 발표는 전년 동월 대비 실업률 하락을 근거로 삼았지만, 전월 대비 실업률은 2021년 8월 이래로 매달 5%대 소폭 상승·하락을 반복하고 있다.

연별 청년 실업률을 살펴보면 2005년 이래로 청년실업률은 매년 8% 내외를 웃돌며 큰 변화가 없다. 이는 통계가 실제 고용상황 변화를 반영하지 못한다는 방증이다.

한국경제연구원 유진성 위원은 이러한 현상의 원인으로 산출 근거인 국제노동기구(ILO) 기준을 꼽았다. 당초 통계 산출 기준이 고용 현황을 반영할 수 없게 설계된 것이다.

국제 기준에 근거한 공식통계는 실질 고용 안정 범위 밖 사람도 취업자로 분류해 청년층에게는 통계 사각지대로 작용한다. 비교적 쉽게 책정되는 취업자 기준과 달리 실업자를 찾아내기 어렵기 때문이다.

현행 경제활동인구 조사에서 취업자 기준은 '고용 조사 기간에 1시간 이상 일한 사람'인 반면, 실업자 기준은 '1시간 이상 노무하지 않아야 하며, 4주 내 적극적인 구직활동이 있는 즉시 취업 가능한 사람'으로 엄격하다. 쉽게 말해 파트타임 노동을 하면서 취업을 준비하는 청년도 정부 통계에선 취업한 사람이 되는 것이다.

통계 전문가들은 청년 고용 회복세 등 해석을 덧붙이기엔 통계에 허점이 많아 다른 지표로 보완이 필요하다는 데 입을 모았다. 사실상 해석보다는 단순 숫자 비교만 가능한 수준의 통계라는 얘기다.

유 위원은 “공식 통계는 그저 통계상 수치”라며 “정부도 긍정적인 전망을 쉽게 판단해서는 안 된다”고 말했다. 그는 “팬데믹으로 인해 고용 경직이 심한 상황에서 청년들이 공식 통계에 의구심을 가질만 하다”며 “한 시간 일하면 취업자로 잡히는 통계보다 고용 보조지표 등을 참조할 것”을 주문했다.

오준범 현대경제연구원 연구위원도 팩트경제신문에 "괴리가 발생하는 이유에는 청년층 등 고용 경계에 있는 사람들이 통계에 잡히지 않는 문제가 있다"고 설명했다. 오 위원은 "공식 통계는 구직 기간 4주를 근거로 실업자를 산출하기 때문에 실제 조사에서 '쉬고 있다'를 체크하면 실업률에 영향을 미치지 못한다"며 "플랫폼 노동 등 고용의 범위도 다양한 시대라 정부도 실험적인 보조지표를 개발해야 할 것"이라고 말했다.

정부 측은 고용지표 개선 필요성에 대한 질문에 현행 통계 고수 입장을 내비쳤다. 기획재정부 이차웅 정책기획과장은 통계와 체감경제 간 괴리에 대한 질문에 “잘 모르겠다”며 “청년 고용은 통계보다 전반적인 고용상황 개선이 이뤄지지 않는 게 더 문제 아니냐”고 반문했다. 또 고용 통계 기준과 관련해 “국가별 비교를 위해 세계 기준을 고수할 수밖에 없다”며 “청년 고용 지표 문제는 청년을 위한 전담부서에서 소관할 일이다. 기획재정부에서 유의미한 새 지표를 어떻게 만들지 고민하고 있진 않다”고 말했다.

한편, 중소기업중앙회에서 발표한 ‘2021년 청년일자리 인식 실태조사’는 정부 보도자료와 실제 고용동향 간 괴리를 뒷받침한다. 조사에 따르면, 청년층이 체감하는 청년 고용률은 40% 미만으로 나타났다. 정부 측에서 발표한 고용률 45.1%에 못 미치는 수준인 것. 잇따라 40% 미만으로 체감한 청년 중 70% 이상은 채용규모 축소와 경력직 선호 현상을 낮은 체감 고용률 원인으로 꼽았다.