어릴 때 우연히 병원 앞 정자나무 아래 의사-중학생 대국 모습 구경하다 바둑 접해

최경연·조남철 선생에 사사···15세에 입단, 19세에 국수전 도전 4일만에 일 유학길

통산 1568전 860승 5무 703패···'68년 작성한 40연승은 한국기원 최다 연승 기록

바둑계가 깊은 슬픔에 빠졌다.

중후한 기풍(棋風)에 기품 있는 대국 태도와 매너로 바둑팬들은 물론 후배 기사들에게 추앙받던 '영원한 국수' 김인 9단이 지난 4월 4일 영면에 들어갔기 때문이다.

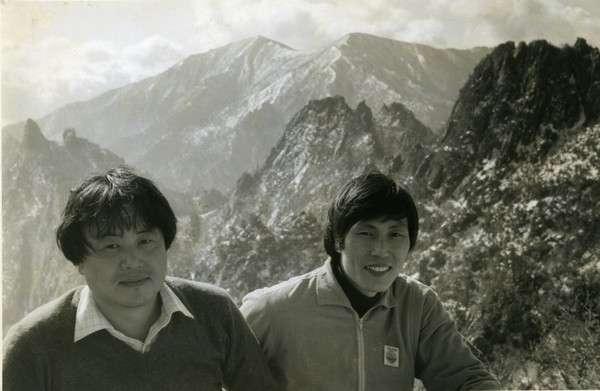

고인은 생전에 늘 변치 않는 청산(靑山)이라고 불렸다. 육신이 노쇠해진 후에도 그의 마음은 늘 청년과 같았고, 우리나라 국수산맥의 태두에 위치한 그를 두고 사람들은 ‘영원한 국수’라 칭송했다. 70년 넘은 평생을 기단의 거목으로 한국바둑계를 지켰다.

한국 현대바둑의 일인자 계보는 최초 조남철 9단을 시작으로 김인-조훈현-이창호-이세돌로 이어진다. 아마 다음은 박정환 9단과 신진서 9단이 뒤따르지 않을까 싶다.

일본으로 바둑 유학을 떠났다가 1963년에 귀국한 김인 9단은 23살인 1966년 제10기 국수전에서 당시 난공불락으로 여겨졌던 조남철 9단을 3-1로 꺾으면서 한국바둑 사상 첫 세대교체를 이뤄냈다. 조남철은 초대 국수위에 올라 국수위를 9연패하는 등 한국바둑의 초장기에는 그야말로 적수가 없던 최강자였다. 이후 김인은 국수 6연패, 왕위 7연패, 패왕 7연패 등 국내 기전을 석권하며 ‘김인 시대’를 화려하게 열어젖혔다.

'남도 1번지'라 불리는 전남 강진이 김인의 고향이다. 그곳에서 김인은 강진 읍장의 아들로 태어났다. 집은 자연스럽게 읍장 관사였다고 한다. 학교를 마치고 집으로 가는 길은 두 갈래 길이었다. 하나는 도립병원을 거쳐 가는 길이었고, 다른 하나는 경찰서 앞으로 지나가는 길이었다. 소년은 늘 경찰서 앞길을 택했었는데 어느 날 우연히 도립병원으로 가는 길로 향한 것이 소년의 운명을 바꿔놓게 된다. 터벅터벅 걷고 있는데 병원 앞 정자나무 아래에서 병원 의사와 중학생 형 한 명이 바둑을 두고 있는 게 보였다. 소년은 걸음을 멈추고 구경했다.

병원 의사는 그때 막 결혼한 새 신랑이었으며 중학생 형은 훗날 월간 바둑 편집장을 지냈고 바둑 서지학자로 유명한 안영이 선생이었다. 그리고 그날부터 소년의 귀가가 늦어지기 시작했다. 아이가 매일 밤늦게 집에 들어오자 엄마가 그동안의 사정을 수소문했고, 아버지에게 신혼 의사와 날마다 바둑을 두다 늦는다는 걸 알렸다.

김인은 훗날 "그때부터 바둑은 내게 운명이었던 것 같다. 처음 기억이 나는 풍경의 시작부터 내게는 늘 바둑판이 있었다"라고 회상했다. 그 후 집에선 셋째 형님이 가끔 바둑을 두어주었다고 한다.

우연한 바둑과의 만남으로 인생의 행로가 정해졌다. 다행히 아버지는 바둑에 빠진 아들을 혼내지 않았다. 오히려 적극적으로 밀어주기 시작했다. 강진의 바둑 고수를 수소문하기 시작했고 강진에서 가장 바둑을 잘 둔다는 최경연 씨에게 아들을 데려갔다. 8급 수준이었던 동네 의사와 통금 직전까지 바둑을 두던 소년이 드디어 바둑을 본격적으로 접하게 된 것이다.

바둑을 사랑한 소년에게 강진은 좁았다. 최경연 선생에게 1년 남짓 바둑을 배우던 1955년 봄, 13세 나이에 홀로 바둑판을 들고 서울행 야간열차를 탔다. 소문으로 듣던 명동 송원기원의 조남철 선생을 무작정 찾아갔다. 상경한 지 3년 6개월이 지난 1958년, 소년은 15세 나이로 입단에 성공했다. ‘중후한 기풍’을 앞세워 서서히 이름을 떨치기 시작했다.

1961년, 19세의 김인은 국내 최고 타이틀 국수전의 도전자가 된다. 당대의 일인자 조남철과 승부를 겨루던 도전기 중에 김인의 일본 유학 이야기가 나왔다. 당시 일본은 세계 최고 수준의 실력과 인프라를 보유한 곳이었고 조남철도 일본을 다녀온 후 가볍게 국내 일인자 자리에 올랐었다. 결국 단 1승만을 건진 국수전 도전기를 뒤로 하고, 4일 만에 유학길에 오르게 된다.

새로운 수련장은 기타니(木谷 實) 도장이었다. 앞서는 조남철과 조상연이 거쳐 갔던 곳이고 훗날 윤기현, 하찬석, 조치훈도 기타니 도장을 찾게 된다. 조훈현도 기타니 도장으로 가는 줄로 알았지만 조훈현은 우칭위안(吳淸源)을 길러낸 세고에 겐사쿠(瀨越憲作) 9단 문하로 들어가게 된다.

일본기원으로 옮긴 김인은 3단을 인정받았다. 당시 일본바둑은 수준이 높았고 외국에서 온 기사는 프로라도 다시 입단 대회를 거치는 게 관례였는데 김인은 이미 출중한 실력으로 입단대회를 면제받았다. 이는 우칭위안 9단 이후 두 번째였다. 일본 기사들의 반발도 있었지만, 금방 사그라들었다. 실력으로 구설을 제압했기 때문이다. 출중한 실력은 일본 바둑잡지로부터 ‘김죽림(金竹林) 시대가 온다’라는 제목을 뽑게 했다.

‘김죽림’이란 한국의 김인, 일본의 오타케 히데오(大竹英雄), 대만의 린하이펑(林海峰), 이 세 사람이 미래 일본 바둑계를 이끌어갈 것이라는 예언이었다.

김인은 63년 일본으로 건너간 지 1년 8개월 만에 홀연히 귀국했다. 병역문제도 있었지만, 수업 기간을 2년도 채우지 못한 이유는 틀에 얽매이는 것을 싫어하는 성품 탓이었다. 일본식 도장 생활도 틀에 얽매이기 싫어하는 그에게 맞지 않았을 것이다.

비슷한 시기 일본에 함께 있었던 조상연 7단은 “두 살 어린 친구였지만 항상 과묵해서 어려운 친구였다. 금방 한국으로 돌아갔는데 그래서 아쉬웠다. 일본바둑의 수준이 건너가기 전에 생각했던 것보다 훨씬 수준이 높아서 함께 좌절하기도 했던 기억도 난다”고 회고했다. 여담이지만 자신은 이미 정상급으로 올라서기엔 늦었다고 판단한 조상연은 훗날 6살 막내 동생 조치훈을 일본으로 불러들이기에 이른다.

한국으로 돌아온 김인은 곧장 조남철의 아성을 무너뜨리고 ‘김인 시대’를 구가한다. 국수 6연패, 왕위 7연패, 패왕 7연패 등 국내 여러 기전을 종횡무진 휩쓸었다.

무적 '김인 천하'는 1978년 제13기 패왕전에서 조훈현에게, 제4기 기왕전에서 김희중에게 패하며 마지막으로 갖고 있던 타이틀을 잃으면서 막을 내리게 된다. 그 후 타이틀과는 인연을 맺지 못했다. 통산 전적은 1568전 860승 5무 703패다. 1968년 작성한 40연승은 현재까지 깨지지 않은 한국기원 최다 연승 기록이다. 1983년 9단으로 승단했다.

천성이 담백하고 예와 도를 중시했던 김인은 돌을 빨리 거두기로도 유명했다. 전성기 시절에도 바둑 내용이 마음에 들지 않으면 유리해도 패국을 선언하기 일쑤였다. 이 때문에 김 9단은 승부사라기보다 예인(藝人)으로 분류되기도 한다.

술을 좋아하고 사람을 잘 챙겼던 고인은 상금과 대국료로 형편이 안 좋은 동료들에게 밥과 술을 많이 산 것으로도 유명하다. 바둑이 지닌 도(道)의 가치를 고수하고 결과보다 과정을 중시한 그는 속기 위주로 진행하는 방송사 주최 바둑이 바둑의 본질에 어긋난다고 생각해 TV 속기기전에 평생 한 번도 참가하지 않았다.

서울시립승화원에서 화장 절차를 마친 고인이 마지막으로 찾은 곳은 고인이 평생 사랑했던 상왕십리 한국기원이었다. 도열한 기원 임직원들의 마지막 인사를 끝으로 장지인 경기도 광주시 오포읍 시안추모공원으로 향했다. 위대한 바둑 역정을 마치고 영면에 든 것이다.

애도 기간 동안 김인 9단의 빈소에는 문재인 대통령이 조화를 보내 고인의 업적을 기렸고, 황희 문화체육관광부 장관, 일본기원 고바야시 사토루(小林 覺) 이사장과 중국 베이징 바둑협회 자샤오위안(賈小源) 주석 등이 조화를 보내 애도를 표했다. 영결식은 2006년 조남철 9단에 이어 두 번째로 한국기원장(葬)으로 거행됐다. 한국기원은 바둑 발전을 위해 평생을 바친 고인의 업적을 기려 정부에 훈장 수여를 상신했다.

유경춘 바둑평론가

대학졸업 후 첫 직장인 주간바둑신문 입사 이후 줄곧 바둑계에서 바둑전문기자로 활동해왔다. 월간 바둑세계 편집장, 넷마블바둑 컨텐츠팀장 등을 거쳐 현재는 (사)대한바둑협회 홍보위원으로 활동하고 있다.