'트바로티' 김호중은 울산에서 태어나 가정 사정으로 초등학교 때부터 친할머니와 조손(祖孫) 가정에서 지내며 가출을 반복하는 사춘기를 보냈다고 한다.

이런 그가 음악의 세계에 눈 뜨게 된 것은 우연히 루치아노 파바로티(1935~2007)가 부른 ‘공주는 잠 못 이루고’를 듣고서부터이다.

자코모 푸치니(1858~1924)의 미완성 오페라 투란도트 3막에 나오는 아리아 네순 도르마(Nessun dorma)란 ‘None shall sleep’이니, ‘공주는 잠 못 이루고’는 잘못 해석된 것이고, ‘아무도 잠들지 말라’가 바른 곡명이다.

하이C의 제왕 루치아노 파바로티의 시그니처 아리아로, 그리고 휴대 전화 판매원에서 세계적 팝페라 가수로 뜬 폴포츠가 2007년 브리티시 갓 탤런트 프로그램 준결승 무대에서 불러 스타가 된 곡이니, 김호중의 경우와도 일맥상통한다고 하겠다.

중국 전설시대 황제의 딸 투란도트 공주는 수수께끼를 내고 구혼자가 맞히면 결혼을 하되, 못 맞히면 참수형에 처하겠다는 칙령을 내린다. 이에 도전한 칼라프는 답을 모두 맞히지만 공주가 약속을 지키지 않는다. 이에 칼라프는 새벽까지 공주가 자신의 이름을 알아내면 자신의 목숨을 내놓겠다는 역제안을 한다.

공주의 명에 의해 모든 백성은 칼라프의 이름을 알아낼 때까지 그날 밤 잠을 잘 수 없다. 여기서 ‘아무도 잠들지 말라’는 아리아가 나온 것이다. 투란도트는 자신만이 이름을 알고 있다고 주장하는 칼라프를 사랑하는 ‘류’를 고문하지만, 그녀는 새벽까지 시간을 끌다 자결하고 만다. 칼라프가 분노와 흥분의 열정에 자신의 이름을 스스로 투란도트에게 말해 버리지만, 투란도트는 오히려 자신의 승리를 선언하지 않고 “그의 이름은 사랑”이라고 말하며, 관중들의 환호 속에 칼라프와의 포옹으로 전 3막의 막이 내린다.

김호중은 투란도트의 ‘공주는 잠 못 이루고’가 아닌, ‘아무도 잠들지 말라’의 칼라프처럼, 어려움을 딛고 일어선 폴포츠처럼, 인생의 전기를 맞는다.

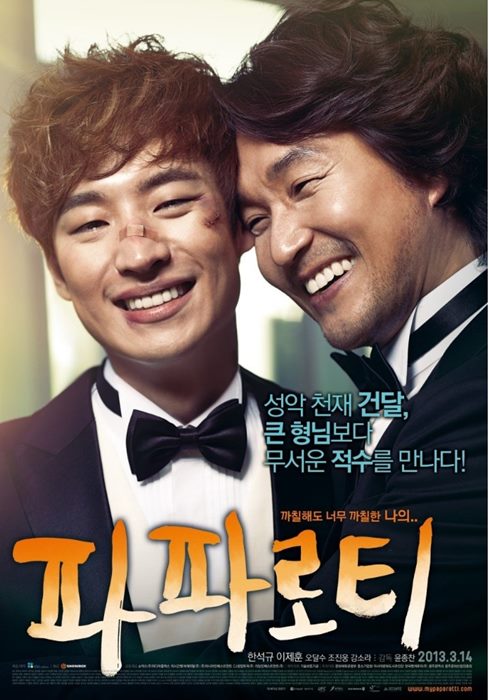

파바로티의 절창으로 ‘아무도 잠들지 말라’를 처음 접한 김호중은 오페라 아리아의 충격에 성악가의 길을 가기 위해 막노동까지 하며 레슨을 받아 경북예고에 합격한다. 하지만 다른 학생과의 환경 격차로 학교생활에 적응하지 못하고 중퇴한 후 다시 방황을 한다. 이 시기 2008년 자신을 키워준 할머니가 돌아가시며 “하늘에서 지켜볼 테니 바르게 살아라”는 유언에 마음을 다잡는다. 김천예고로 전학하여 참스승 서수용 선생의 헌신적 지도로 세종대학교 성악 콩쿠르에서 1위를 차지한다. 또 서 선생이 유투브에 올린 그의 네순 도르마 영상으로 인해 2009년 SBS ‘스타킹’에 출연하게 된다. 이 영상을 본 RUTC 아카데미 후원으로 독일과 이태리 유학을 다녀오게 되는데, 김호중의 이런 인생 여정(旅程)은 영화 ‘파파로티’의 스토리가 되었다.

이 영화는 윤종찬 감독에 의해 영화 ‘박열’ 주연 이재훈이 건달 장호 역을, 한석규가 교사 상진 역을 열연하여 27회 후쿠오카 아시아 영화제에서 그랑프리를 수상하기도 했다. 이를 계기로 김천에서는 경상북도 파바로티 성악 콩쿠르가 열리고 있다.

김호중은 늦게 한양대에 진학하였으나 다시 자퇴하고, 강연과 봉사활동 등을 하며 한 호흡 쉬고 지내던 중, ‘내일은 미스터 트롯’은 그의 인생을 송두리째 바꿔 놓는다.

이처럼 드라마틱한 그의 인생사가 이번에는 김호중이 직접 출연한 영화로 2020년 10월 개봉할 예정이라 한다.

사람들은 도저히 이루어지기 어려운 환경에서 꽃 피우는 성공 스토리에 열광하기 마련이다. “난 네가 기뻐하는 일이라면 뭐든지 해”라는 명대사가 아직도 귀에 쟁쟁한 이현세 원작을 이장호 감독이 영화화한 ‘외인구단’ 스토리처럼 말이다.

2020년 ‘너나 나나’, ‘나보다 더 사랑해요’를 발표한 김호중은, 정규 앨범 첫 곡으로 살아계실 때 그렇게 속을 썩이던 할머니를 그리는 ‘할무니’를 발매한다.

‘미스터 트롯’에서 할머니를 그리며 부른 ‘천상재회’는 김정욱 작사·작곡, 최진희 노래이다.

천상에서 다시 만나면/ 그대를 다시 만나면/ 세상에서 못다 했던 그 사랑을/ 영원히 함께 할래요/ 그대는 오늘밤도 내게 올 순 없겠지/ 목메어 애타게 불러도 대답 없는 그대여/ 못 다한 이야기는 눈물이 되겠지요/ 나만을 사랑했다는 말 바람결에 남았어요/ 끊을 수 없는 그대와의 인연은/ 운명이라 생각 했죠/ 가슴에 묻은 추억의 작은 조각들/ 되돌아 회상하면서/ 천상에서 다시 만나면/ 그대를 다시 만나면/ 세상에서 못 다했던 그 사랑을/ 영원히 함께 할래요/ 천상에서 다시 만나면/ 그대를 다시 만나면/ 세상에서 못 다했던 그 사랑을/ 영원히 함께 할래요/ 세상에서 못 다했던 그 사랑을/ 영원히 함께 할래요

천상재회(天上再會)는 이 세상에서는 만나지 못할 사람을 하늘나라에서 다시 만나 영원히 함께 하리라는, 그대에 대한 사랑가요, 자신을 스스로 위로하는 희망가이다.

김호중은 방황하는 자신에게 ‘하늘에서 보고 있겠다’며 눈을 감으신 할머니를 그리며, 최진희는 “못 생겨서 죄송하다”는 이주일을 그리며, 그의 영결식장에서 이 노래를 불러 조문객들의 가슴을 먹먹하게 만들었다.

과연 인간은 천상에서 재회할 수 있는가? 곧 신은 있는가? 천국(극락)이 있는가라는 근원적 의문이다. 이에 대한 답을 파스칼은 ‘팡세’에서 수학자답게 ‘파스칼의 내기’(Pascal’s Wager)로 네 가지 ‘경우의 수’를 제시한다.

첫 번째 ‘경우의 수’는 ‘천국이 있다고 믿었는데, 실제 천국이 있는 경우’이다. 죽어서도 로또 1등에 당첨된 경우이다.

두 번째 ‘경우의 수’는 ‘천국이 있다고 믿었는데, 죽어서 보니 개뿔! 천국이 없는 경우’이다. 십일조를 낸 만큼 손해를 보았으니 속은 기분일 게다.

세 번째 ‘경우의 수’는 ‘천국을 믿지 않았는데, 죽어서 보니 천국이 있는 경우’이다. “오메! 큰일 난 겨”

네 번째 ‘경우의 수’는 ‘천국을 믿지 않았는데, 실제 천국이 없는 경우’이다. “그러면 그렇지. 죽으면 그만이지 천국이 어디 있어?”

골 득실점 차로 월드컵 8강 진출의 ‘경우의 수’를 추산 하듯, 네 가지 ‘경우의 수’의 득실을 곰곰이 따져보자. 답은 이미 나와 있다. 일단 천국행 티켓을 끊어놓고 볼 일이다. 죽어서 천국이 있으면 ‘땡큐’이고, 없으면 구시렁거리며 티켓 찢어 버리면 그만이다.

김호중처럼 성악가가 가요를 부르는 데 대해서는 양비론이 있으나, 이제는 인용하는 편으로 기울고 있다.

모더니즘의 대표 주자 김기림이 “한국의 현대시는 지용에서 비롯되었다.”고 극찬한 정지용(1902~1950)의 시 ‘향수’가 1988년 해금되자 지금은 백석대 음악대학원장으로 재직 중인 당시 서울대 박인수 교수가 대중가수 이동원과 함께 취입하여 200만 장의 음반이 팔렸지만, 국립 오페라단에서 제명되는 등 기성 클래식계에서는 이단아 취급을 받았다. ‘향수’에 대해서는 별도로 다루기로 한다.

김호중의 ‘인생의 길’을 이끌어준 할머니를 향한 절절한 후회와 죽어서라도 다시 만나고 싶은 마음을 담아 부른 헌정곡이 ‘천상재회’라면, 그의 ‘노래의 길’을 이끌어주신 고교은사 서수용 선생께 바친 헌정곡은 조항조 원곡 ‘고맙소’이다. 이 곡은 ‘알고 보니 혼수상태’(김경범)와 사마천이 함께 작사하고, 작곡 역시 ‘알고 보니 혼수상태’와 김지환이 공동 작업한 작품이다.

오늘날 김호중이 있기까지는 줄탁동기(啐啄同機)라 했던가? 알에서 깨기 위해서는 알 속의 새끼(김호중)와 밖에 있는 어미(은사 서수용)가 함께 껍데기를 쪼았기 때문이다.

* 만담가 장광팔은...

본명은 장광혁. 1952년 민요만담가 장소팔 선생 슬하의 3남으로 서울에서 태어나, 우리나라의 전통 서사문학 만담과 대중가요 가사연구에 대한 글쓰기와 만담가, 무성영화 변사, 시나리오 작가로 활동하며, 남서울예술실용전문학교에서 서사문학을 가르치고 있다.